朝食です。

美味しいご飯を食べて、今日も頑張ります!

夕方から雨の予報ですが、朝は快晴でした。

ハマセンダン(シマクロキ)は暖地性の落葉高木で、ここが分布の北限だそうです。

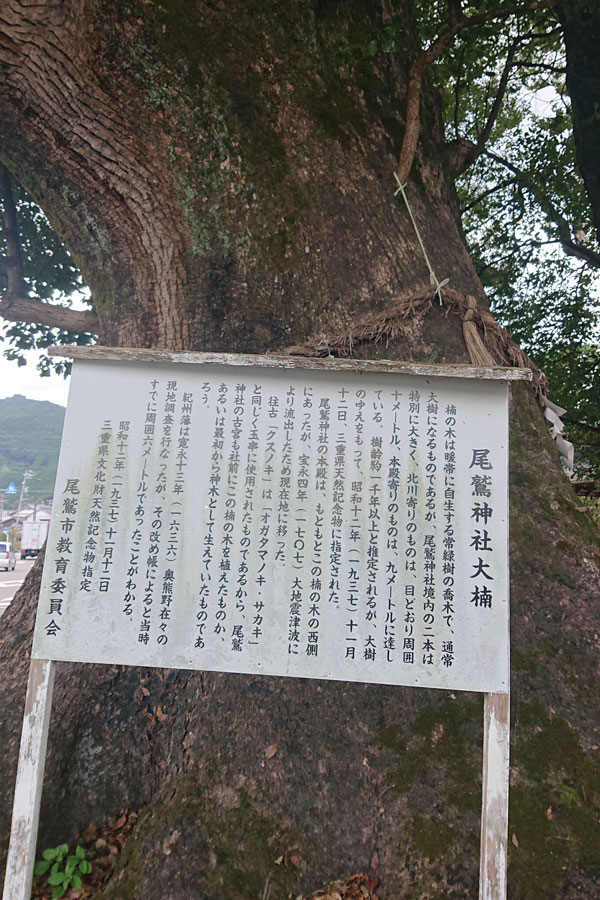

樹齢1000年以上の楠や杉があり、神社樹叢は県天然記念物に指定されています。

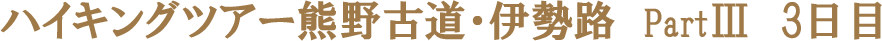

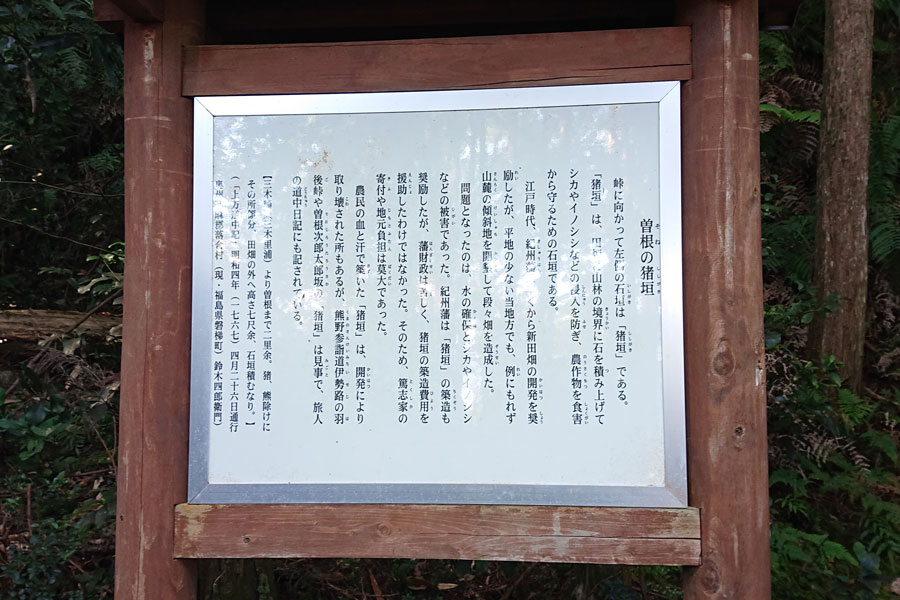

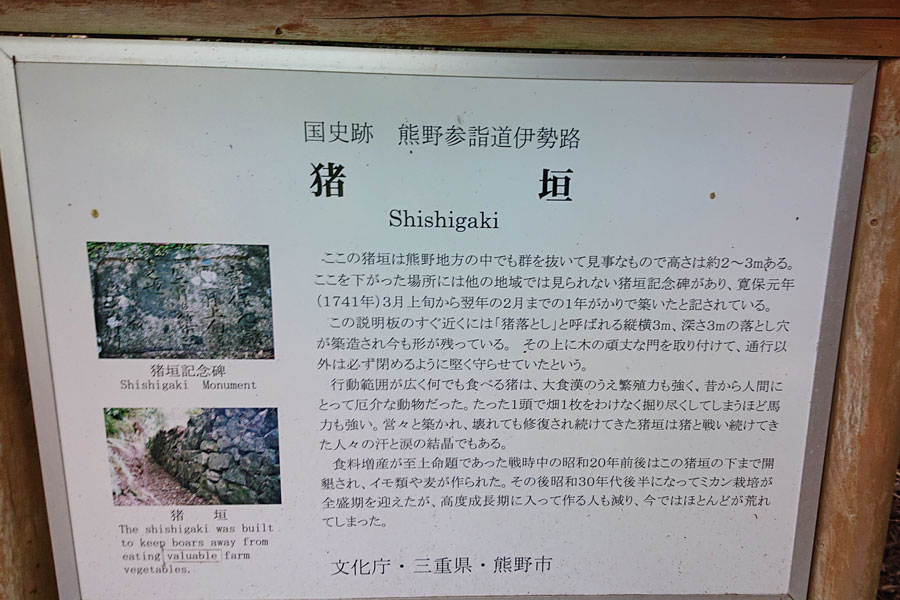

丸石積みの石垣、初めて見ました!

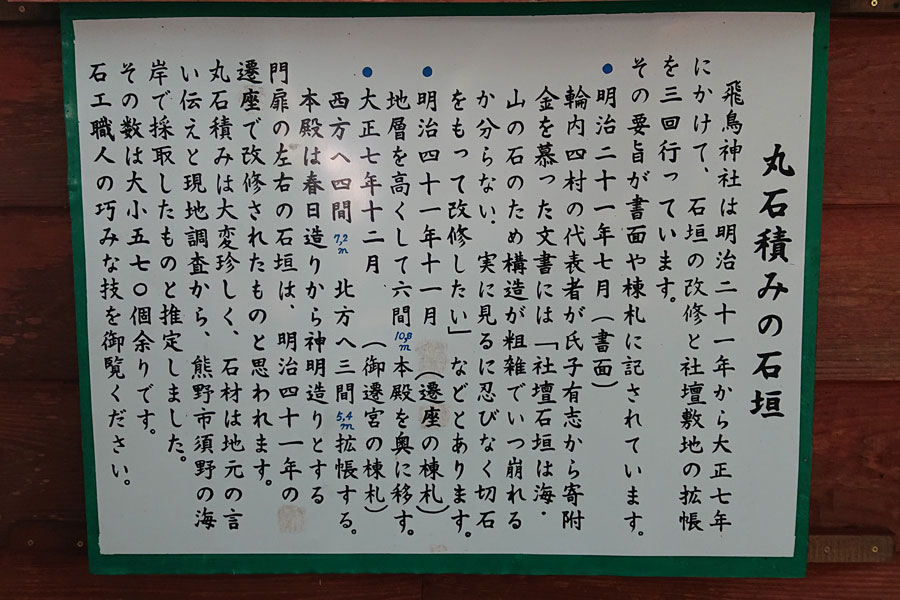

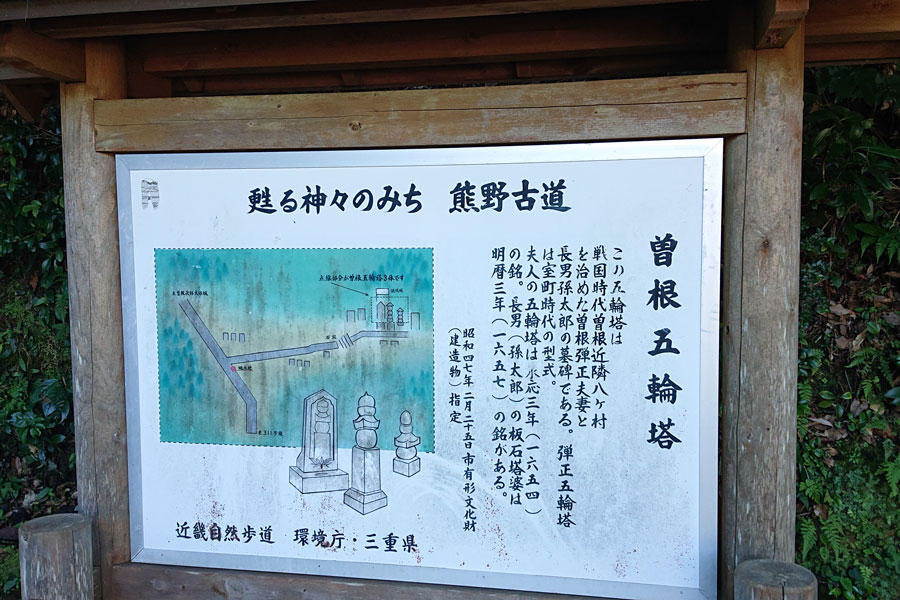

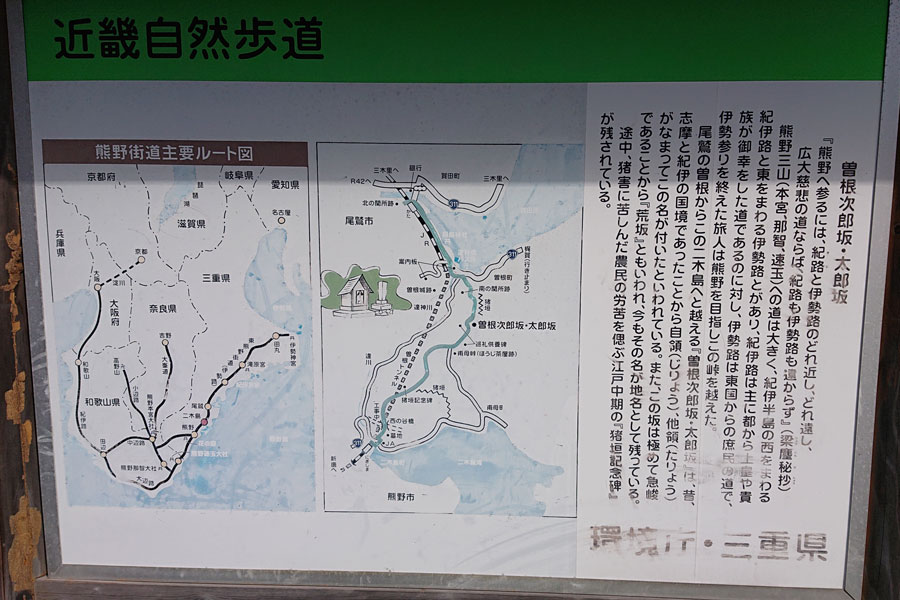

この地を治めたという曽根弾正とその夫人を祀った五輪塔と、その長男のものとみられている板石塔婆がある向井地墓地が、曽根次郎坂・太郎坂登り口の入口でした。

この曽根次郎坂・太郎坂が一番古い平安時代の道が残っている場所だそうです。

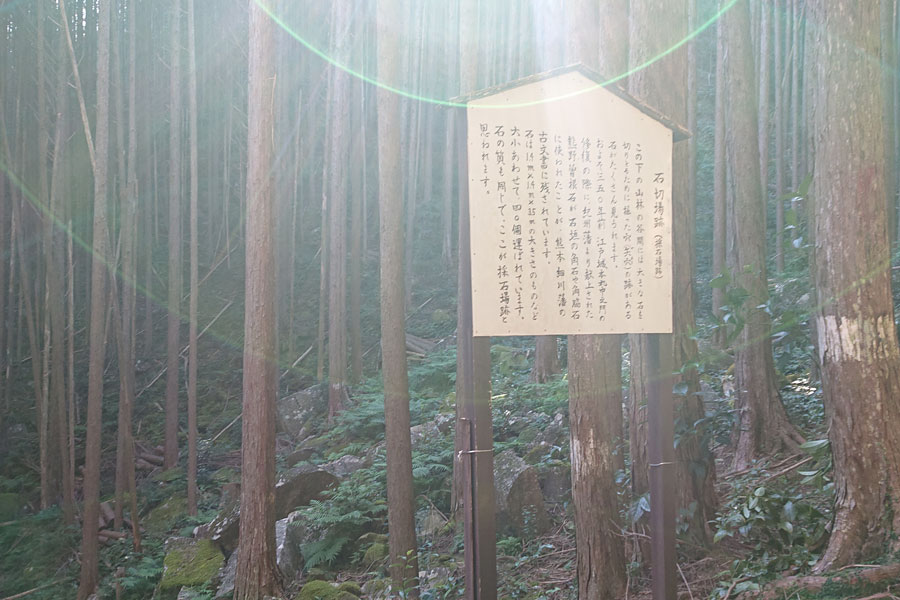

江戸城築城に使われた石材を切り出した場所です。

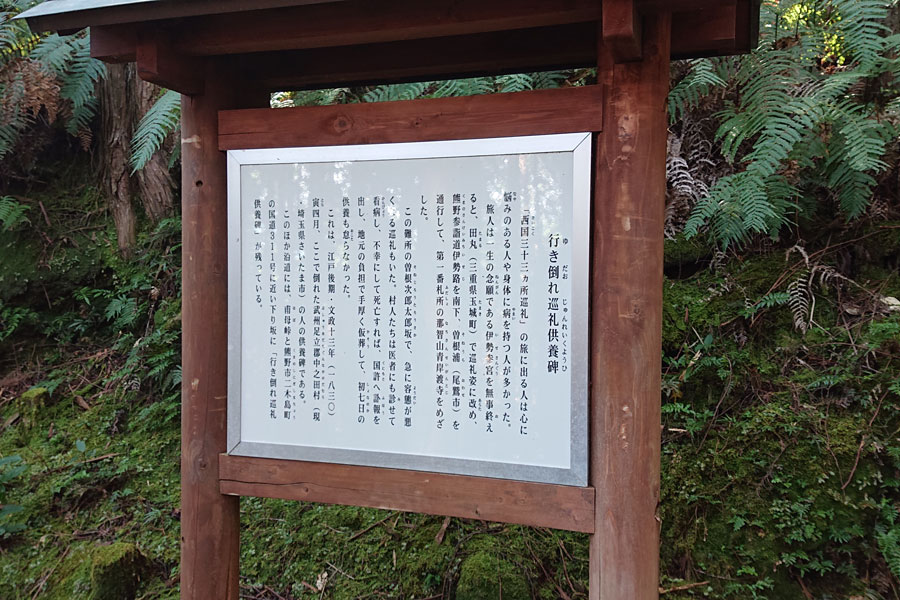

熊野古道にはあちこちに行き倒れになった人の供養碑があるという印象です。

それだけこのお参りがハードだったことを表しているんだなと…

参詣=苦行として、わざと厳しい道を作ったとも言われているそうです。

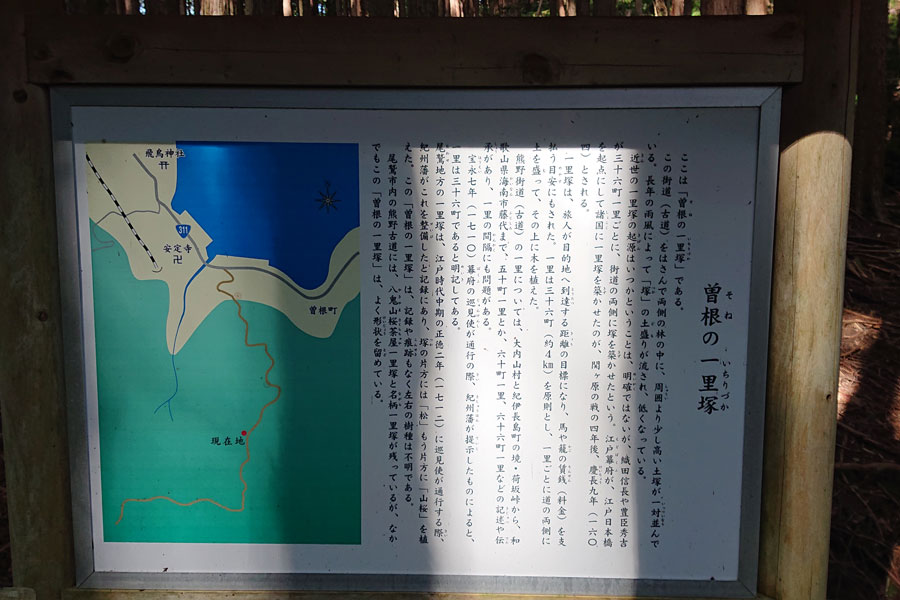

道の両側に土塚が残っていました。

尾鷲市内の熊野古道の中で、1番状態の良い一里塚だそうです。

曽根次郎坂太郎坂峠のスタンプGetです。

ほうじ茶を提供しているお茶屋さんだと思っていましたが…「ほうじ」とは「榜示」と書き、領地の境界を示すものに由来しているんだそうです。

ここが、志摩国と紀伊国の境だったと言われています。

楯ヶ崎が見えました。

突然二木島湾が見えて、その景色に感動したのは良かったのですが…国道に向かって階段を下り、渡ってまた下りた分上らなきゃいけないのがわかるので苦笑。

国道から上る必要があったのか?と思うくらい、ひたすら階段を下り続け、逢川を渡りました。

とうとう残り38㎞です!

東屋でホテルで作って貰ったおにぎりをいただきました。

二木島峠の登り口は民家の玄関???みたいなところでした。

この峠を越え、新鹿から帰路に着く予定だったのですが、曽根次郎坂・太郎坂越えに思ったより時間がかかってしまったので、もし電車に間に合わなかったら…と考え、私は回避することにしました。

逢神坂は伊勢と熊野の神様が出会った場所だそうなので、来年の最終回までに行っておきたいと思います。

次の波田須の道は鎌倉時代の道だそうなので楽しみです!

二木島峠・逢神坂峠を回避し、一足早く尾鷲駅に向かいました。

今回はかなり電車のお世話になりましたが、3時間に1本くらしかないので、きちんと時刻表を確認することが大事です!

ちなみに無人駅で乗る際には乗り口で整理券を取り、降りる際には運転手さんにお支払いをしました。

尾鷲に戻ってまいりました。

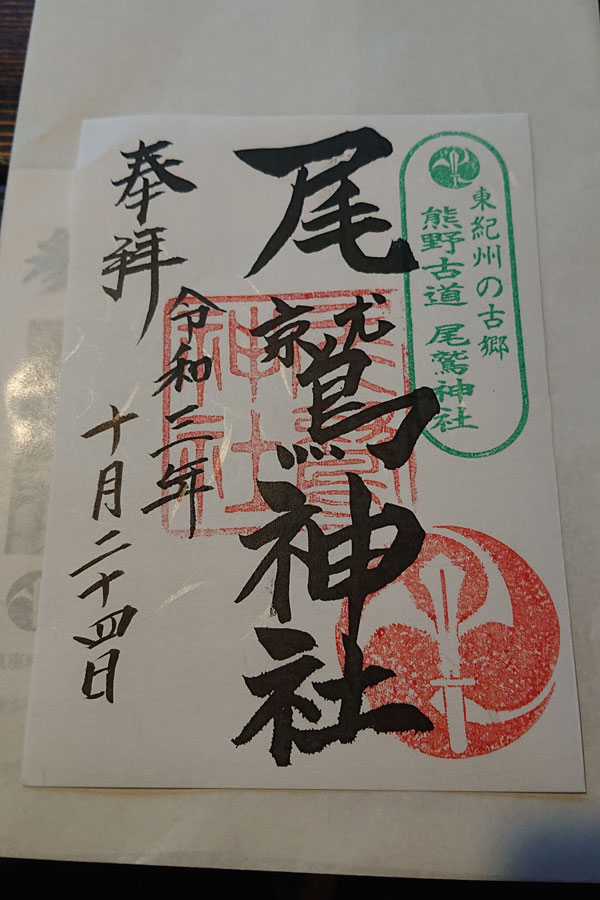

お参りして御朱印をいただきました。

熊野古道とあるのが嬉しいです!

尾鷲神社の近くにあるカフェで、シャインマスカットのロールケーキをいただきました。

テーブルが古い足踏みミシンだし、空の写真集や興味深い本もあって、ステキな時間を過ごせました。

このあと、駅前でさんま寿司などを購入し、尾鷲駅でみんなと合流して帰路に着きました♪