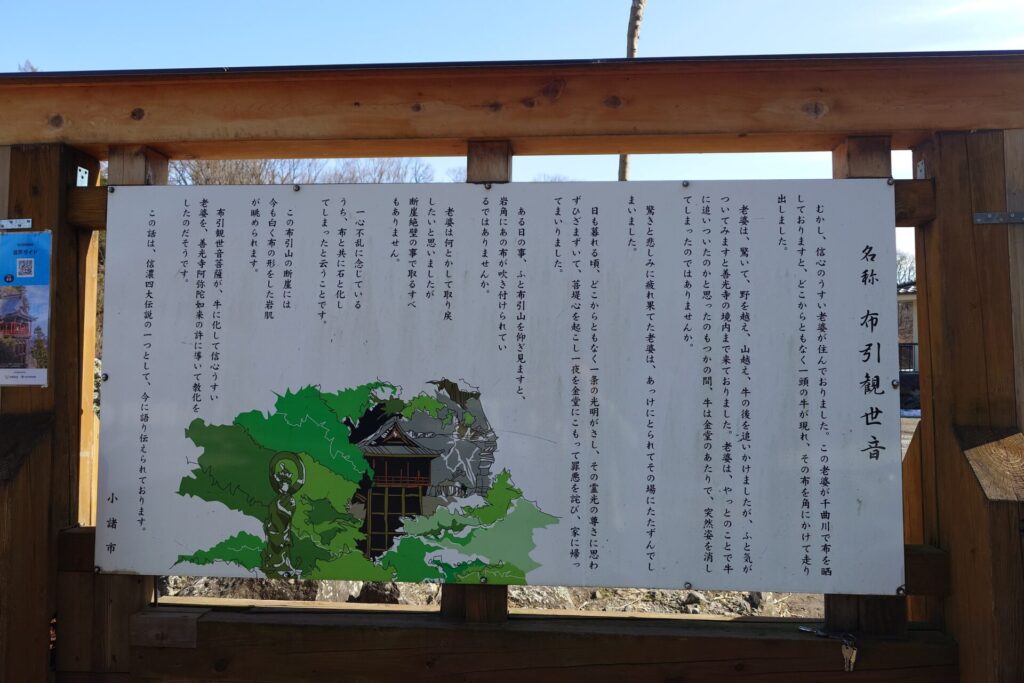

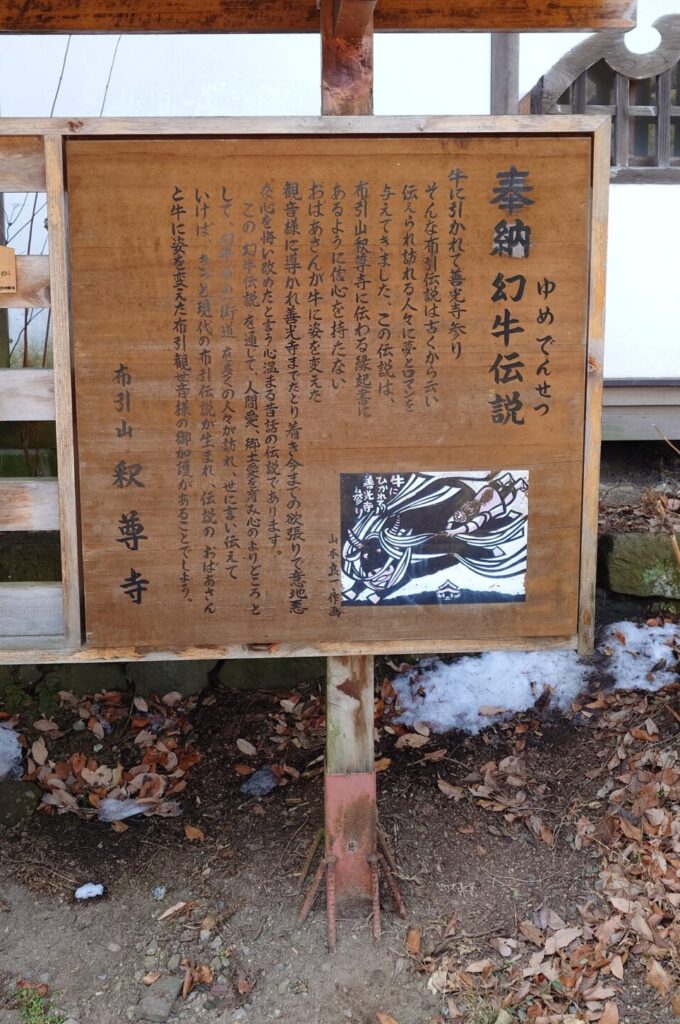

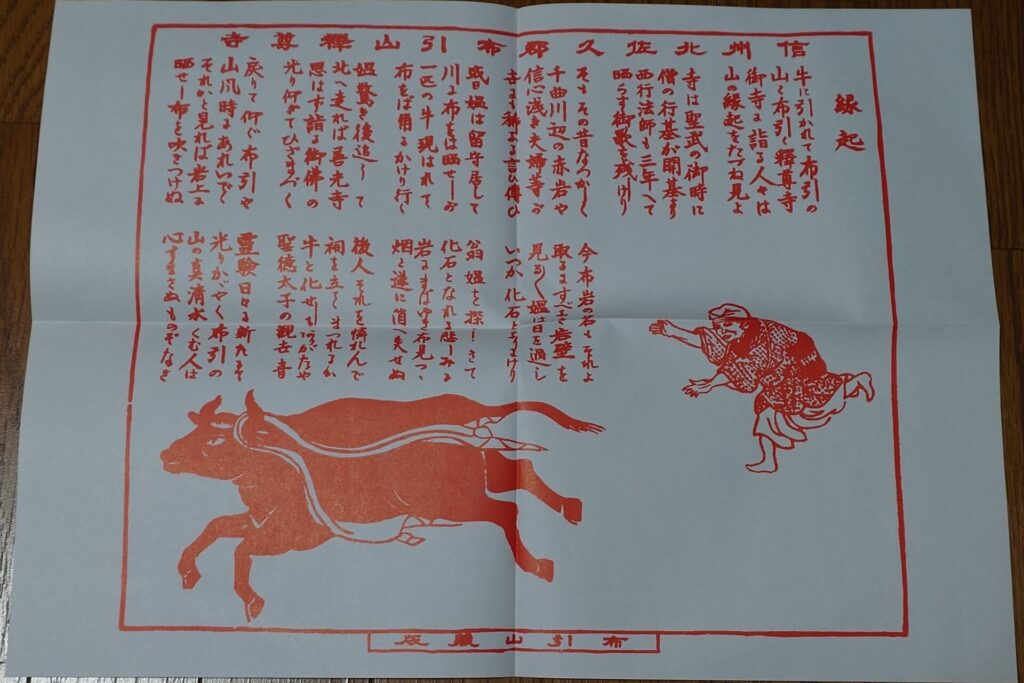

駐車場には「牛に引かれて善光寺参り」の物語も書かれていました。

昔、善光寺から東に十里の村里に信心の薄い老婆が住んでいました。

ある日、千曲川で布を晒していると一頭の牛が現れ、角にその布を引っかけて走って行ってしまいました。

慌てた老婆は、布を取り戻したい一心で牛の後を一生懸命追いかけて走っていると、いつの間にか善光寺まで辿り着いてしまいました。

牛の姿を見失い、日も暮れてしまったことから善光寺の本堂で夜をあかすことにすると、その夜、夢枕に如来様が立って不信心を諭されたそうです。

老婆は今までの行いを悔いて、たびたび善光寺を参拝するようになり、ついに極楽往生を遂げました。

というのが良く見るストーリーなのですが、結末が少々違っており、ここには「ある日、老婆が布引山を仰ぎ見ると、あの時無くなった布が岩角に引っかかっているのを見つけました。

断崖絶壁の為に取ることも出来ず、一心不乱に念じていたところ布と一緒に石化してしまいました」とありました。

「牛に引かれて善光寺参り」とは、「思わぬ縁から良い方に導かれる、思わぬ他人からの誘いで物事が良い方向にむかう」ことや「自分の意志から始めたのではないのに知らない間にそのことに熱心になること」という意味でのことわざとして使われますが、結末の違いによっては解釈が違って来るような…

最後に書いてある「信濃四大伝説」が気になって調べてみましたが、布引観音の「幻牛伝説」と志賀高原大沼池の「黒姫伝説」以外がわからない…💧

駐車場には案内板もありました。

20分くらいの道のりだそうです。

色々と見るポイントもありそうです。

ちなみに駐車場は仕切りなども無いので、みんなが上手く停めないと10台も停められないくらいの小ささです。

公衆トイレもありますが、冬期は閉鎖されているのでご注意ください。

参道を進みます。というか、ひたすら階段を登ります。

観音堂までの参道は「信州の耶馬溪」といわれる布引渓谷沿いに位置しています。

すぐに石仏がいくつかあり、この参詣を見守ってくれているかのようです。

カゴには杖がいくつも用意されていました。

確かに参道を見上げると必要な気もしないではないのですが、流石に20分の道のりでは不要かな?と思い、そのまま歩き始めました。

ちなみに、この日の靴は軽登山用の登山靴です。

布引二段滝です。

滝壺まで見事に凍っています。

案内板には”この布引渓谷は信濃の耶馬溪と言われており、大自然が造り出した渓谷美は四季を通じて人々の目を楽しませてくれる。

この滝もその中のひとつで、春から夏にかけてはグリーンに、秋は紅葉一色のベールにつつまれる。

また冬は見事な氷滝に変化し布引の景勝となっている。”とあります。

本当に見事な氷滝でした。

”湧水もあちこちあって参道はぬかるんでいる”とあるので、参道が凍ってしまうのも頷けます。

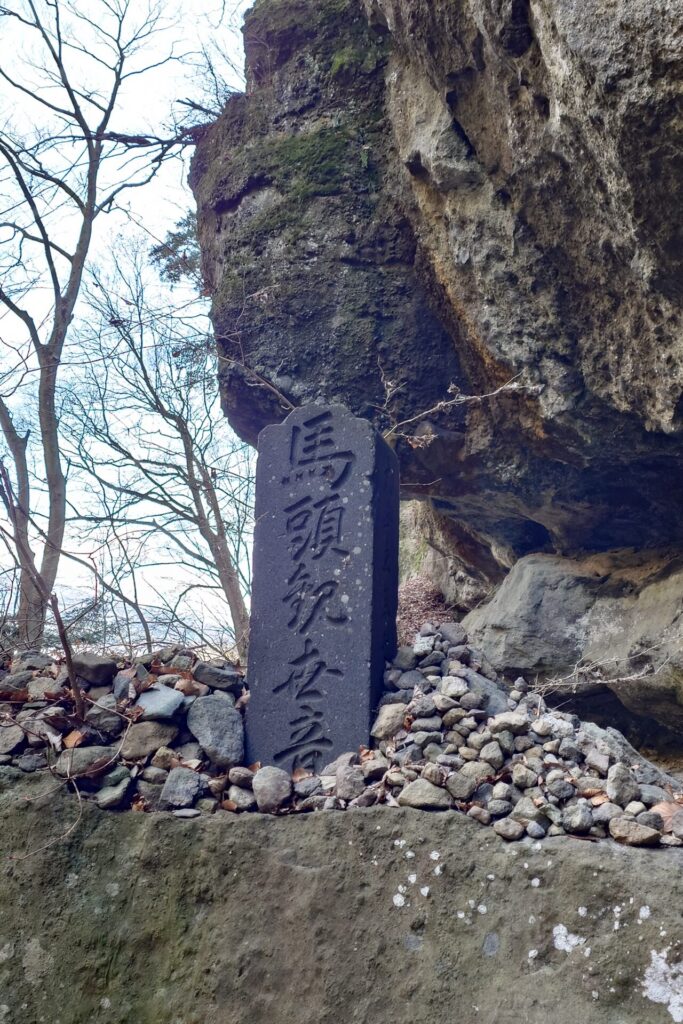

石塔や馬頭観世音の石碑がありました。

そう言えば、二段滝の先に馬岩があると案内板に書いてあったのを、今になって思い出しました💦

案内板によると”布引山の裏の台地を御牧ヶ原といい平安時代、朝廷直轄の官牧であった。

紀貫之が詠んだ『望月の駒』は当地の産である。

この台地で育てた駿馬を朝廷に貢馬として、おさめる際に唄われたうたが小諸馬子唄の源唄、《小諸節》と言われており、今も唄いつがれている。

その因縁が岩に馬の駆ける姿のごとく現れている。”とのこと。

それだから馬頭観世音の石碑が多いのかな?

どこに馬石があったのでしょう。

石碑しか撮ってなかったです…

落ち葉がいっぱいの参道には右側に「東京神田市場」と彫られた石仏がたくさんありました。

なぜ東京神田?

左側に「萬惣信者」「青木惣太郎」とあったので調べてみたところ、東京神田にある日本で初めてマスクメロンを販売したとされる老舗果物店(フルーツパーラー)が寄進したもののようです。

神田なら行ってみたいな!と調べてみたところ、万惣フルーツパーラーは2012年に閉業してしまったようです。

皇室御用達でもあったみたいなので、残念です。

見守り地蔵です。

近くに行ってお参りしたかったのですが、参道はツルッツルのMAX箇所です。

記憶が正しければ、この辺りに小川があって飛び石の上を渡りましたが、そこら辺も凍っているので写真なんか撮っている場合ではなく、めちゃくちゃ緊張しながら歩いていました。

すっかり足がプルプルになってしまったので、とてもじゃないけど近付けない…

最大限にズームしてみました。

案内板には”この参道には、信徒が安置した 無数の木仏、石仏があり、道行く人々の安全を見守っていてくれますが この地蔵も、そのうちの一つです。”とあります。

お願いだから転ばないように見守ってください!!と、念じずにはいられませんでした。

牛岩です。

案内板には”「牛に引かれて善光寺参り」の伝説発祥の地にふさわしく、岩に牛の姿が現われており、この布引渓谷の中でも迫力ある奇岩である。」とあります。

人によって牛に見えると言っている箇所が違うので…私には右側に見えるのですが、正解かどうかわかりません💧

皆さんのご想像にお任せします(笑)

雨で濡れている時の方がわかりやすいそうですが、天気の悪い日に上りたくはないな…

氷と苔の参道です。

とても雰囲気が良く、もう少し木が茂っていれば”もののけ姫の森(苔むす森)”のような感じです。

しかし、ここら辺も本当に足元が怖すぎて景色を楽しんでいる場合ではないのです!

写真を撮る時は足場を確認し、しっかり止まっています。

歩きながら撮影するなんてことは出来なかったです。

仁王門を過ぎると、少し氷の部分がなくなって歩きやすくなりました。

氷の箇所は手すりや岩に掴まったり、なるべく土の見えている部分を選んで歩いたり、かなり苦労しました。

途中で置いてあったであろう杖を使っている人がいましたが、全く役に立っていませんでした(苦笑)

これだけ凍ったらアイゼンが必要でした。

車の中に雪道用の取り付けタイプのスパイクがあったので、使えば良かったです。

とはいえ、こんなにツルツルになっているとは想像もしていなかったので仕方ない…

石の鳥居が見えて来ました。

どうやら参道のゴールのようです。

鳥居をくぐってすぐ左手の岩を削ったところに階段があったので上ってみました。

ご夫婦らしき石像がありました。

門柱に「東京神田市場 万惣信者中」石仏に「東京神田 万惣」とあったので、もしかして先程の万惣フルーツパーラーの創業者ご夫妻??

詳細は不明です。

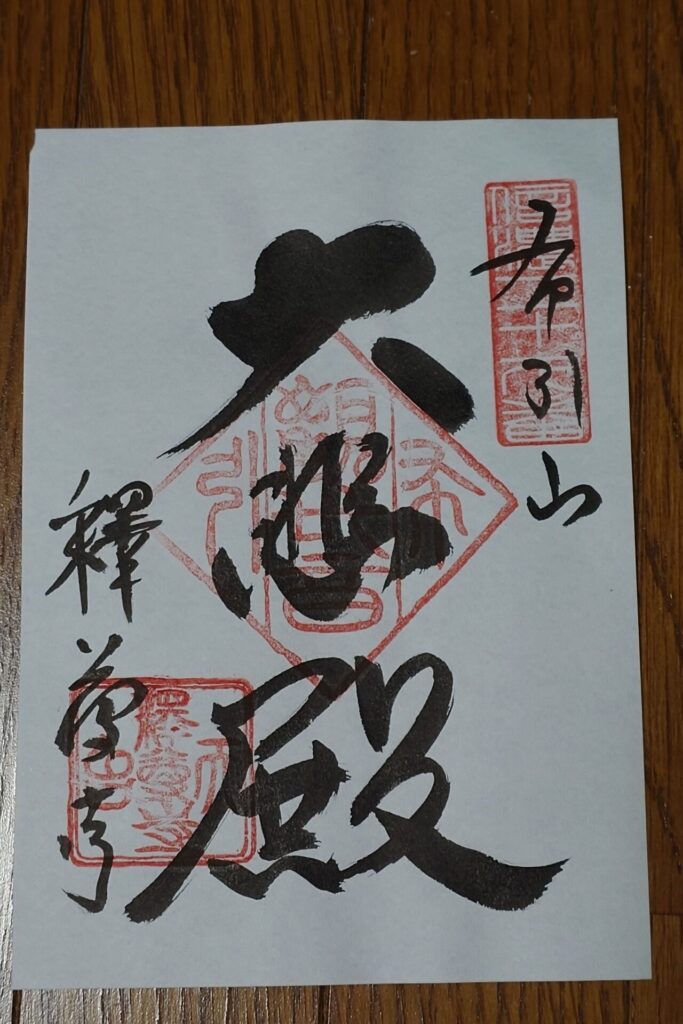

本堂です。

寺伝によれば、奈良時代の神亀元年(724年)に名僧行基菩薩が開山し、聖徳太子が彫刻したと伝わる聖観世音菩薩像を本尊として祀ったと伝えられています。

戦国時代の天文17年(1548年)、武田信玄が東信地方に進攻し楽巌寺入道雅方・布下仁兵衛雅朝を攻略した際に焼亡していますが、その後、信玄は釈尊寺を包み込む形で築かれた布引城郭群を改修しているいます。

この時の城の改修とは、焼亡した寺院の残骸を処理したあとに、崖端部の位置に小規模な土塁と空堀を築き、それ以外の危険な箇所には木柵をめぐらせる簡単なものだったと推測されてています。

永禄元年(1558年)に望月城主・望月左衛門佐信雅によって再建されましたが、江戸時代中期の享保8年(1723年)に再度、野火のため焼亡しています。

江戸時代後期に小諸藩主牧野康明によって再建されたものが、現存しているものの大半を占めています。

牛の像がありました。

老婆の前に現れた牛は観音様の化身と言われているので、この牛も観音様ということでしょうか?

思わず撫でてしまいましたが、罰当たりだったでしょうか…

ちょっぴり太宰府天満宮にいる牛に似ていると思いました。

壁に沿った道を進みます。

境内から先は雪も全くないし、道も凍っていませんでした。

すぐに白山神社がありました。

室町時代初期の造立とされ、御牧ケ原白山地籍に祀られていたものを移築されたため、白山神社と名前が付いたそうです。

昭和34年(1959年)に修復され、県宝とされました。

一間社、春日造、柿葺、大面とりの柱や破風、木連格子、破風の上の鬼板のひれ及び丸紋など、室町時代の特徴をよく表している小さな社です。

白山神社の先には丸い石碑がありました。

石碑かと思っていたら実は墓石で、こういう丸い墓石は僧侶のものなんだそうです。

その先の洞窟に気を取られてしまったのですが、岩に埋まっているのは聖徳太子像を祀っている(いた?)太子堂です。

洞窟の入口までの通路にも銅造の千手観音坐像、お地蔵様、石仏がありました。

この銅造の千手観音坐像も「万惣信者」とあります。

万惣の人達が熱心な信者だったことが伺えます。

もしかしたら、この辺りにご縁のある方だったのかもしれませんね。

トンネルを抜けると六地蔵、閻魔大王と奪衣婆の石像がありました。

案内板によると”六道地蔵ともいい来世が、それぞれの行いによって生まれかわって行く六種の迷いの世界を地蔵尊に表している。

地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上を”六道”という。”とあります。

この6体のどれがそれぞれ「地極道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人間道」「天上道」なのかはわかりませんでした。

奪衣婆は閻魔大王の妻であるという説があり、三途の川を渡る料金の六文銭を払わない輩の服を剥ぎ取る鬼とされ、その服の重さによって罪の軽重を測るともいわれています。

閻魔大王は冥界の王であり死者の生前の罪を裁き、その結果によって死者が「六道」の何れかの道に行くとされています。

六地蔵と閻魔大王、奪衣婆が洞窟の手前に安置されている事から、洞窟の手前が俗世で抜けると聖域になるという結界を表していると思われます。

奪衣婆の顔が、恐ろしいんだか…ちょっと笑ってしまいそうなのが印象的でした。

それに、夫婦説もあるのに、閻魔大王とは別に造られたのか全くセットな感じもせず、不思議な感じもしました。

狛犬の先には愛染明王堂がありました。

建物は太子堂と同様に岩窟内部に建てられていますが、こちらは唐破風が無く、木部を朱塗りとし「愛染明王」の扁額が掲げられています。

愛染明王は六道全てを救済するとされ、愛欲や煩悩を悟りの心に高める力を持つ仏様です。

結界(洞窟)を越えたことで、聖域に入ったことを感じさせられます。

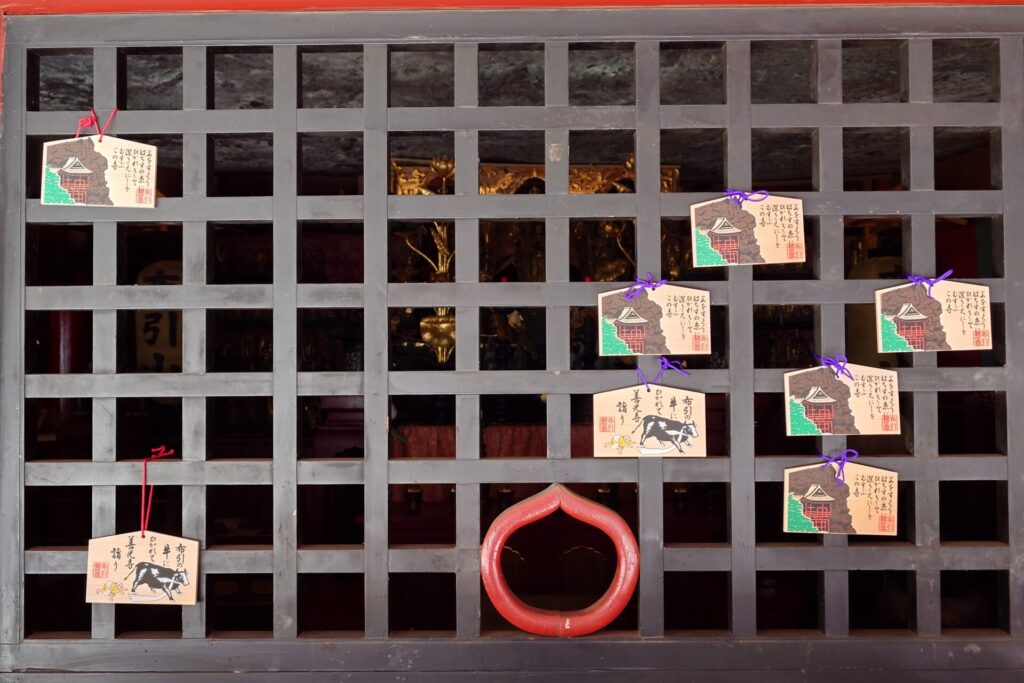

拝殿にはがっしりした格子があり、中は灯もなく暗かったです。

正面には大きな賽銭箱があり、斜めの角度からしか中を覗くことが出来ませんでしが、中央に本尊聖観世音、左に十一面観音、右に馬頭観音、そして百体の黄金色に輝く仏像群が納められていました。

観音堂の入口にあった案内板の宮殿は、観音堂の左側にある仏殿形の厨子のことでした。

案内板には”この観音堂の岩屋内に安置されており、正嘉2年(1258)に建立。

和風建築のひな形とも云うべきもので、鎌倉時代の様式をよく現した重要な建築物である。

昭和11年9月国宝に指定、現在は重要文化財となっている。”とありました。

鎌倉時代に作られてから1951年に修理復元されるまで、まったく手が加えられておらず、元々は秘仏の聖観音が納められていたそうです。

昭和24年(1949年)国の重要文化財に指定されました。

入母屋造、板葺であって、梅鉢懸魚や軒下の蟇股、地長押の下の格狭間など、細部の形式に鎌倉時代建築の特色を示しているそうです。

特に鎌倉時代の梅鉢懸魚は、現代に残る唯一の遺物とのことですが…どこ?

写真を拡大してみてもわかりません。

*** 広告 ***