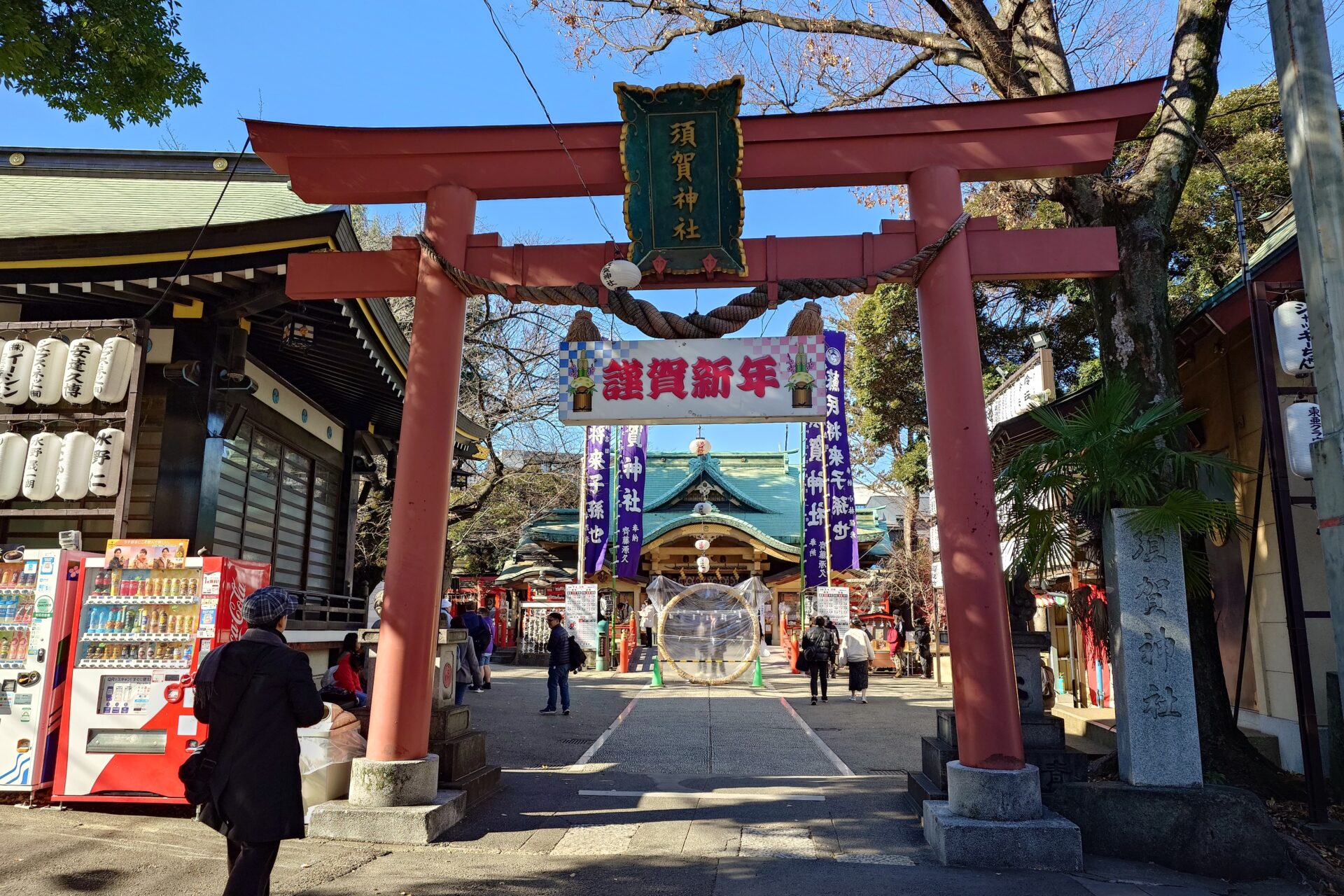

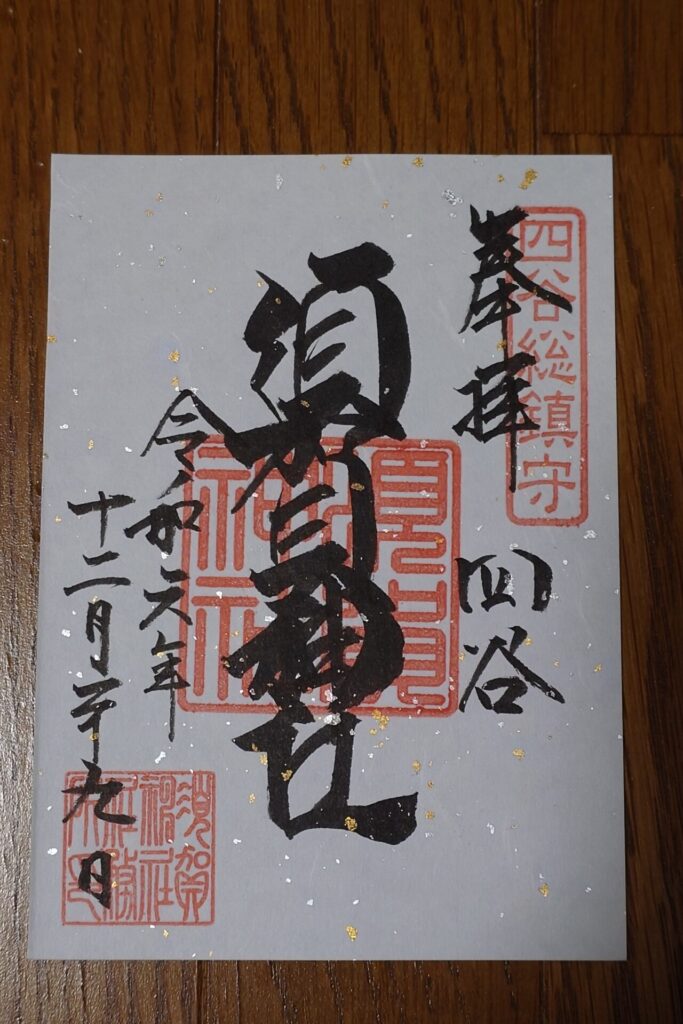

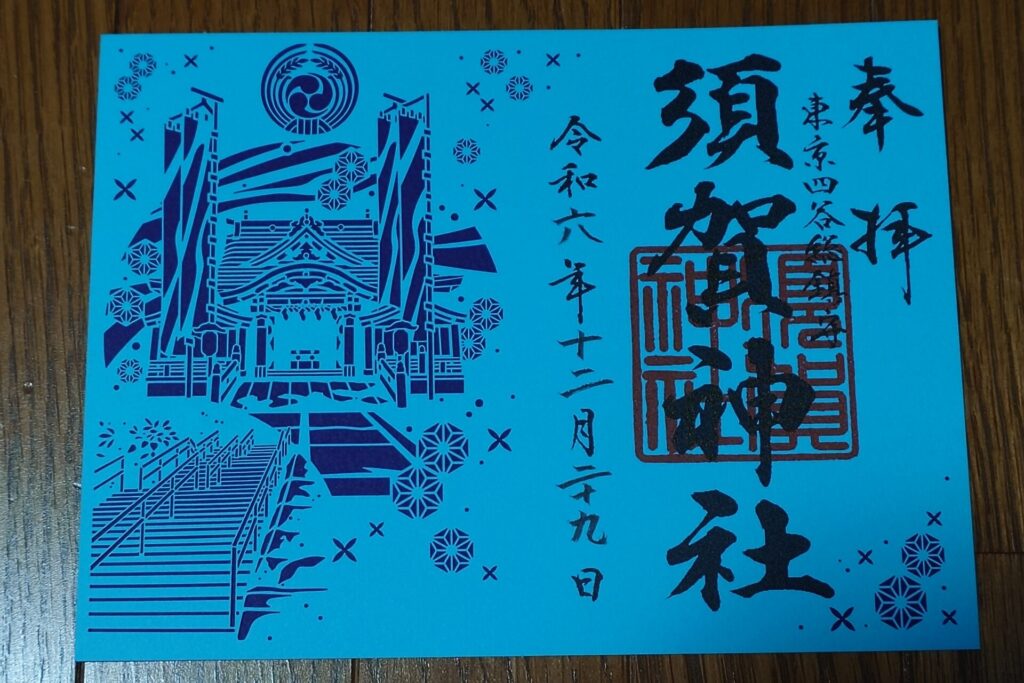

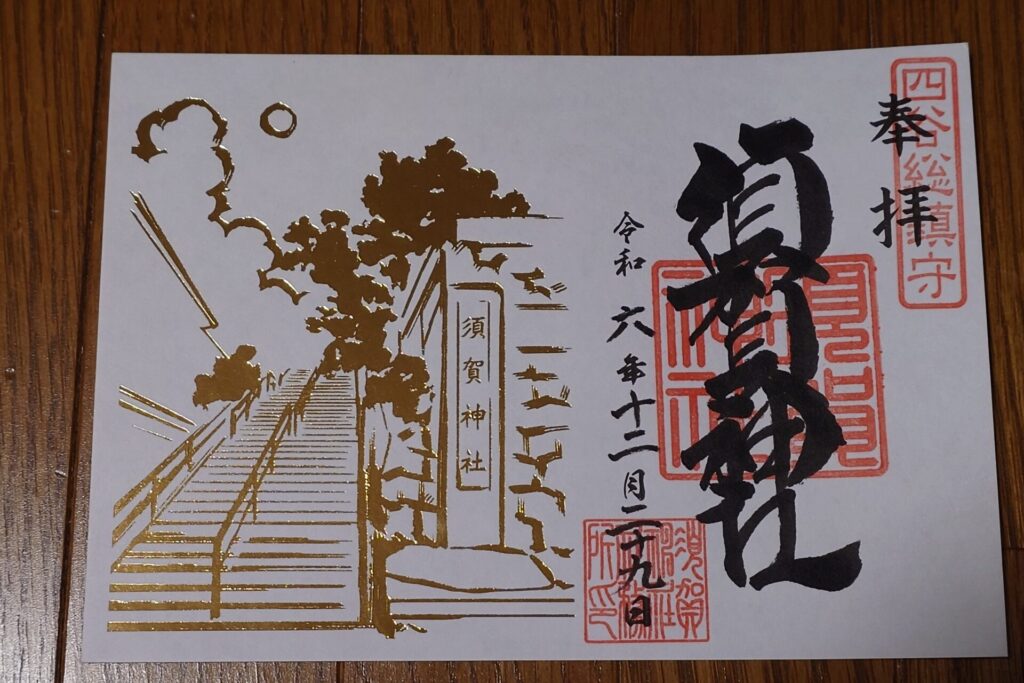

四ッ谷三丁目近くにある東京四谷総鎮守 須賀神社にやって来ました。

新海誠監督の長編アニメ映画「君の名は」の聖地でもあります。

主祭神

須佐之男命(須賀大神)すさのおのみこと

宇迦能御魂神(稲荷大神)うかのみたまのみこと

二柱の主祭神を中心に祀り、世に天王様として親しまれ、御祭礼は四谷の「天王祭り」また「かっぱ祭り」として有名でありました。

稲荷大神は五穀豊穣・開運招福・商売繁盛の神様として、須賀大神は暦神として、また土木建築・悪霊退散・諸難・疫病除けの神として古くより庶民の信仰を集め、霊験あらたかであったと伝えられています。

主祭神の左右には櫛稲姫を始め八柱の御子を祀っています。

五男神 : 天忍穂耳命・天穂日命・天津彦根命・熊野樟日命・活津彦根命

三女神 : 多紀理姫命・市杵島姫命・多岐都姫命二柱の主祭神を中心に祀り、世に天王様として親しまれ、御祭礼は四谷の「天王祭り」また「かっぱ祭り」として有名でありました。

稲荷大神は五穀豊穣・開運招福・商売繁盛の神様として、須賀大神は暦神として、また土木建築・悪霊退散・諸難・疫病除けの神として古くより庶民の信仰を集め、霊験あらたかであったと伝えられています。

主祭神の左右には櫛稲姫を始め八柱の御子を祀っています。

五男神 : 天忍穂耳命・天穂日命・天津彦根命・熊野樟日命・活津彦根命

三女神 : 多紀理姫命・市杵島姫命・多岐都姫命

須佐之男命について

国生み神話でよく知られている伊弉諾尊(いざなきのみこと)が、妻である伊弉冉尊(いざなみのみこと)にお会いになるために、黄泉の国に行かれたのち、日向の橘の小門の阿波岐原で禊をなされた際にお生まれになった須佐之男命(すさのおのみこと)は、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読命(つきよみのみこと)とともに三貴子といわれる神々のうちのお一人で、日本神話の主役として重要な役割をになう神様です。強く激しいご気性ながら、純真で強い愛情をもったご性格で、農神・疫神として全国的に広く信仰されています。

須佐之男命は、荒魂神として疫病・厄除けのご神威はやく、水を支配する八岐の大蛇を退治されたり、その時お救いになった櫛稲田姫(くしいなだひめ)と結婚なされて、稲の神様である大歳神(おおとしのかみ)をお産みになるなど、水をつかさどる農耕の神様であり、人々のために植樹の大業をなされた山林の神様でもあります。

さらに、わが国で初めての和歌と伝えられる八雲立つ出雲八重垣つま籠みに 八重垣つくるその八重垣をという歌をお創りになったことから、「和歌の神様」と崇められ、学業成就の神様としてもよく知られています。

このように速素盞嗚尊は、文武・政治・土地の守護開発・航海など、人々に資源を授けたまう大地の恵みの神様、お祓いの神様として、特に地鎮祭(地祭)、方災除け、厄除け、疫病除け、家屋敷のご守護に霊験あらたかとされています。

社殿の左側には須佐之男命の六世の孫、大国主命(おおくにぬしのみこと)も祀られていました。

大国主命について

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の子、または6世の孫とされ、出雲大社の祭神。

少彦名神(すくなびこなのかみ)とともに、葦原の中つ国の経営を行ったが、天照大神(あまてらすおおみかみ)の使者が来ると国土を献上してみずからは隠退した。

医療・まじないの法を定めた神とされる。

因幡の白兎の話は有名。

中世以来、大黒天と同一視されるようにもなった。

別名は大己貴神(おおなむちのかみ)・八千矛神(やちほこのかみ)・葦原色許男命(あしはらのしこおのみこと)など。

古事記では大国主神。

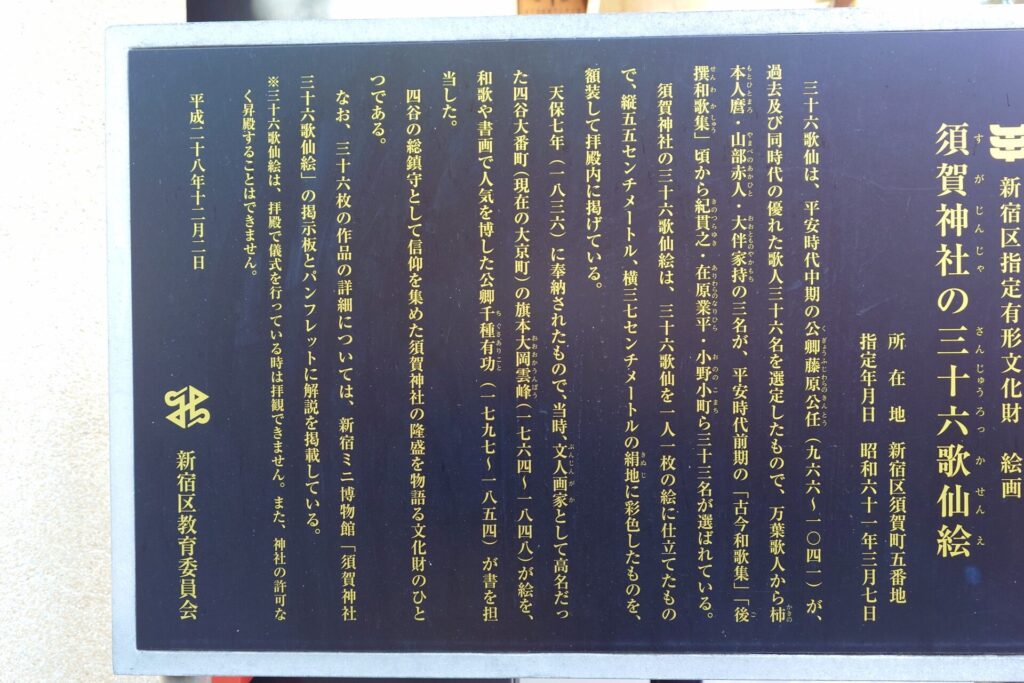

【三十六歌仙】

柿本人麻呂:ほのぼのと 明石の浦の 朝霧 に島がくれゆく 舟 をしぞ思ふ

山部赤人:和歌の浦に 潮 満ちくれば 潟をなみ 葦べをさして 鶴鳴 き渡る

大伴家持:春の野に あさる雉子の 恋ひに おのがありかを そこと知 れつつ

猿丸大夫:をちこちの たづきもしらぬ 山中に おぼつかなくも 呼子鳥かな

僧正遍昭:たらちねは かかれとてしも むばたまの 我が黒髪 は なですやありけむ

在原業平:世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし

小野小町:わびぬれば 身を浮草の 根 を絶えて 誘 ふ水あらば いなむとぞ思ふ

藤原兼輔:短か夜の 更けゆくままに 高砂の 峰の松風 吹くかとぞ聞 く

紀貫之:桜散る 木 の下風は 寒からで 空に知られぬ 雪ぞ降りける

凡河内躬恒:いづくとも 春の光は わかなくに まだみ吉野の 山は雪 ふる

紀友則:夕されば 佐保の川原の 川霧に 友まどはせる 千鳥鳴くなり

壬生忠岑:子の日する 野辺 に小松の なかりせば 千代 のためしに 何をひかまし

伊勢:三輪の山 いかに待 ち見む 年経 とも 尋ぬる人も あらじと思 へば

藤原興風:たれをかも 知る人にせむ 高砂の 松もむかしの 友 ならなくに

藤原敏行:秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる

源公忠:行きやらで 山路暮らしつ 郭公 今一声の 聞かまほしさに

源宗于:常盤なる 松のみどりも 春 くれば いまひとしほの 色まさりけり

素性法師:見渡せば 柳 桜を こきまぜて 都 ぞ春の にしきなりける

大中臣頼基:ひとふしに 千代をこめたる 杖なれば つくともつきじ 君がよはひは

坂上是則:み吉野の 山のしら雪 つもるらし ふる里寒く なりまさるなり

源重之:吉野山 峰の白雪 いつ消えて 今朝 は霞の 立かはるらん

藤原朝忠:逢ふことの 絶えてしなくば なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし

藤原敦忠:伊勢の海 千尋 の浜に ひろふとも ここそ何 てふ かひかあるべき

藤原元真:咲きにけり 我が山里の 卯の花は 垣根に消えぬ 雪と見るまで

源信明:恋しさは おなじ心に あらずとも 今よひの月を 君見ざらめや

斎宮女御:琴の音に 峰 の松風 かよふらし いづれのをより しらべそめけむ

藤原清正:天つ風 ふけゐの浦に すむ鶴の などか雲井に 帰らざるべき

藤原高光:かくばかり 経がたく見ゆる 世 の中に うらやましくも すめる月かな

小大君:岩橋の 夜の契りも 絶えぬべし 明くるわびしき 葛城の神

中務:秋風の 吹くにつけても とはぬかな 荻の葉ならば 音はしてまし

藤原仲文:有明の 月の光りを 待つほどに わが夜のいたく 更けにけるかな

清原元輔:秋の野は はぎのにしきを ふるさとに 鹿の音ながら うつしてしかな

大中臣能宣:千年まで かぎれる松も けふよりは 君がひかれて 万代 や経む

源順:水の面に 照る月 なみを 数ふれば 今宵 ぞ秋の 最中 なりける

壬生忠見:焼かずとも 草は萌えなむ 春日野は ただ春の日 に 任せたらなむ

平兼盛:暮れてゆく 秋の形見に おくものは わがもとゆひの 霜にぞありける

とにかく外国の方が多かったです。

「君の名は」の聖地なので、もっと日本人が多いかと思っていたのですが…

*** 広告 ***