エコパアリーナでのライブまで時間があったので法多山 尊永寺に来ました。

約3㎞、歩いて40分位です。

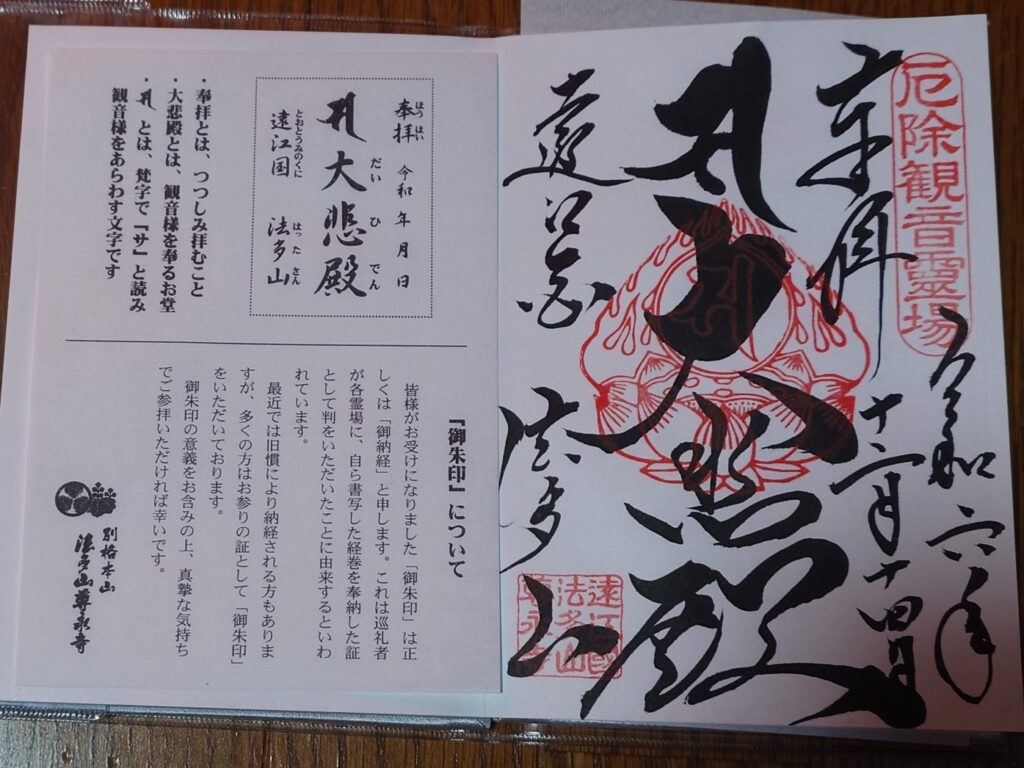

法多山は、寺号を尊永寺と称する、高野山真言宗の別格本山です。

本尊正観世音菩薩は厄除開運のご利益に霊験あらたかであるとして、古来より俗に厄除観音と呼ばれています。

神亀2年(725年)、聖武天皇の勅命を受けた行基上人が大悲観音応臨の聖地をこの地に探し求め、自ら刻んだ本尊正観世音菩薩を安置したのが縁起といわれています。

本尊の霊徳は遠く京都に及び、白河、後白河天皇の勅願あつく定額寺の列に加えられていました。

その後今川、豊臣、徳川等武将の信仰を得て、特に慶長7年(1602年)、徳川家康公より五万石の格式を以って遇せられ、一山十二坊の法燈が栄えましたが、明治維新に朱印地返還、十二坊を廃して総号尊永寺と改め今日に至っています。

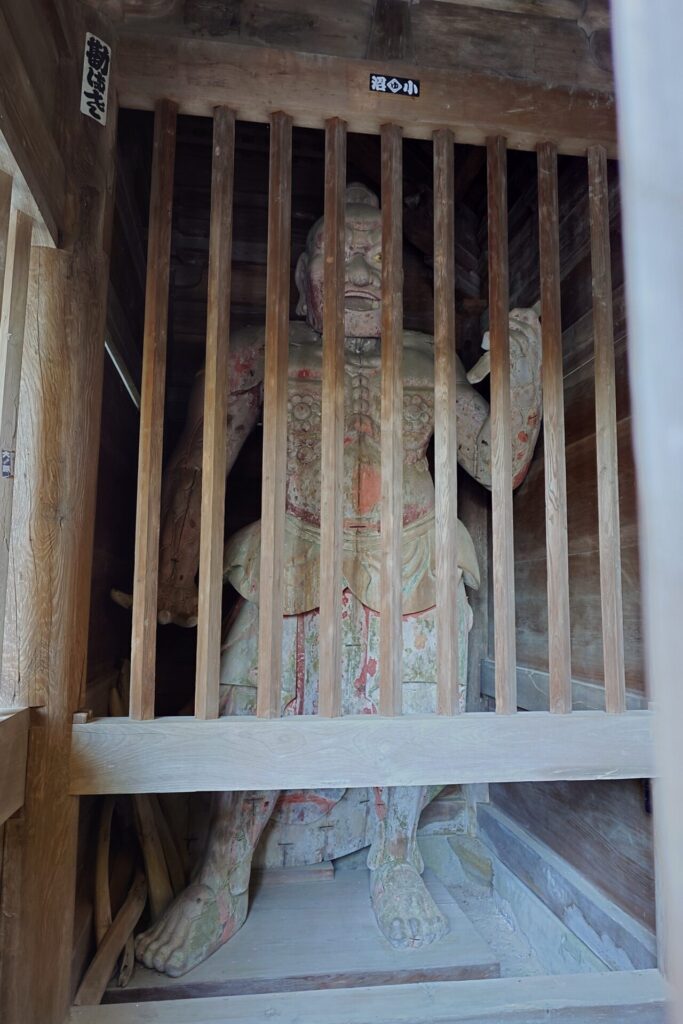

立派な仁王門(山門)が出迎えてくれました。

門の左右にある仁王像の制作者は、袋井市浅羽の岩松寺の天狗面を奉納した仏師:吉田安右衛門と同じであるという書きつけが残されていますが、この仁王像も移設されたという伝承や口伝がいくつも残されています。

階段を上りきると本堂がありました。

「長い石段の先に広がるパノラマに鳳が舞い降りたような姿で、法多山のシンボルとなっている。」とありますが、残念ながら工事中(苦笑)。

手水舎にはキレイな花が飾られていました。

本堂の右手には諸尊堂 北谷寺がありました。

安政4年(1857年)建立の遠江三十三観音第五番札所で、旧本堂であったお堂です。

かつて氷室神社の御本尊様が薬師如来だったので薬師堂と呼ばれている拝殿にあたる場所がありましたが、明治の神仏分離で神社をお祀りすることが不可能となって空き家になってしまいました。

そこへ法多山の北方面に位置する小さな集落「北谷(きただに)」にあって廃寺となった「北谷寺(ほっこくじ)」から十一面観音様をお連れし、お祀りしたことから北谷寺と呼ばれるようになりました。

しかし、平成10年(1998年)の大雨で北谷寺は流され潰れてしまいましたが、御本尊様は救い出され、大師堂(現在の諸尊堂)に仮でお祀りすることになりました。

その後、2004年現在の「大師堂」が落慶し、お大師様はそちらでお祀りされることになったので、北谷寺の観音様を御本尊として「諸尊堂 兼 北谷寺」となったそうです。

名前が2つの謎が解けました。

今では遠江三十三観音の遺構はあまり残されておりませんが、法多山尊永寺の諸尊堂の右側には、江戸時代から伝わる小さな石碑「第五番札所 北谷寺」と書かれたものが保存されており、現在でも見ることが出来るそうです。

数々の歴史の変遷をへて辿り着いた十一面観音様は、今でも「北谷寺」のお厨子の中に大切にまつられています。

また、諸尊堂と呼ばれるように、この旧本堂である歴史あるお堂には、十二支守本尊、出世大黒天、賓頭盧尊者(おびんずるさま)、西国三十三観音も祀られており、中に入らなかったことが悔やまれます。

この諸尊堂 北谷寺の奥に白山神社もあったので、そちらも行けなかったことが悔やまれます。

後悔だらけです(笑)

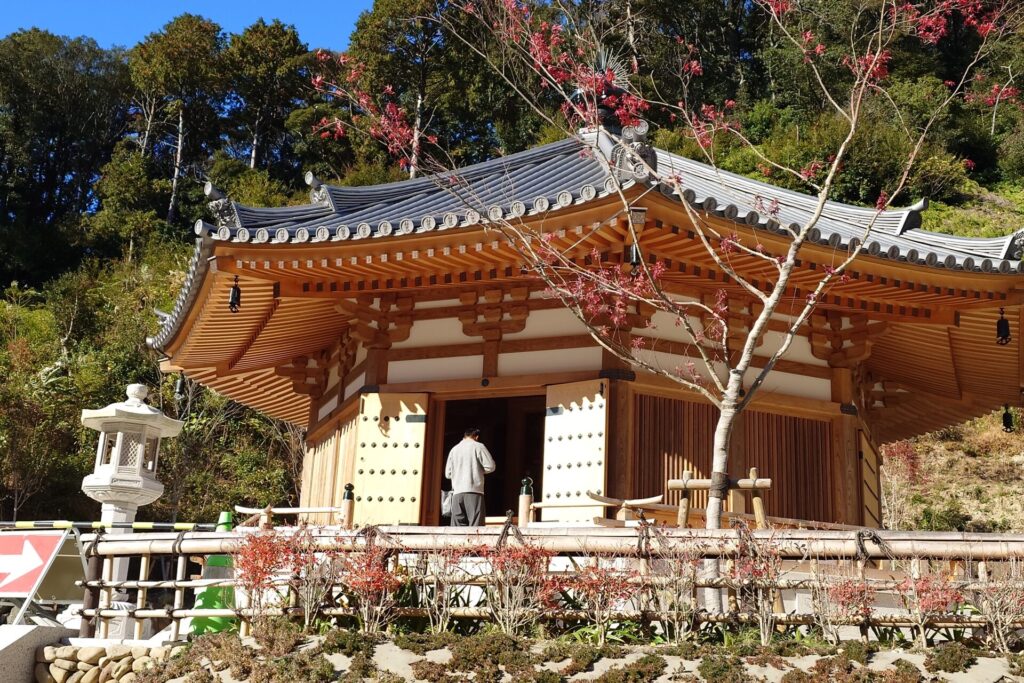

本堂の左手には真言宗の宗祖、弘法大師が祀られている大師堂がありました。

平成16年(1983年)に現在の本堂が完成した際に大師堂も再建され、建具、天井、柱などで使用された杉材は、この法多山で育ったものだそうです。

毎月21日の報恩日に開帳される弘法大師像は厄除け大師と呼ばれ、通常の弘法大師像にはない峻厳さがみられるとか。

2月15~17日の星祭、3月21日の弘法大師が入定された日、祥月命日「正御影供」、6月15日の弘法大師の誕生日「弘法大師御誕生法会 青葉祭」などの法要も、この大師堂で行われます。

大師堂の横の階段を下りると鐘楼堂がありました。

この鐘にもいくつもの物語が残されています。

初代の鐘は素晴らしい音色だったが故に、前の浜まで音が響き渡って魚が逃げてしまい、それに困った漁師が鐘を盗み出し、船で沖に運んで捨ててしまったんだそうです。

今でも潮が引くと、海底に鐘が見えたり音が聞こえるとか…

また、二代目の鐘は、天保9年(1838年)に森町の鋳物師 山田七郎左衛門が2人の手代を率いて指揮して作成したとされ、紋付に烏帽子を着用し、脇では飯田の最勝院が祈祷をしていたと伝わる制作時の絵図が残されています。

現在の鐘は三代目で、第二次大戦中に供出した梵鐘と荒廃した鐘楼堂を昭和39年(1964年)に設計を田辺泰博士、梵鐘を人間国宝の香取正彦博士によって再建されたものです。

二代目の鐘は、戦時中に金属が不足したので、参道にあった青銅製の灯篭と共に軍部に供出させられてしまいました。

先々代の住職 大谷純信は、戦後、供出した鐘が四日市で見つかったとの報を受け鐘の元に向かったのですが、見るも無残な姿に落胆し、嘆き「実ちて往き、虚しく帰って来た」と伝わります。

現在でもその時に復刻し建立した黒門脇の灯籠には、「戦時中に供出し、純信代にこれを再建す」と刻まれています。

平和の世が末永く続くように、今も法多山では時をこえる祈りを込めて鐘の音を響かせているそうです。

鐘楼堂から更に階段を下りると赤い鳥居が並ぶ二葉神社に出ました。

元々は大正11年(1922年)から浜松市の鴨江二葉町にあった「二葉遊郭」と呼ばれる場所にまつられていたお社ですが、昭和31年(1956年)に遊郭が解体された際に、法多山尊永寺に移されました。

そこで働く芸妓やカフェーの女給たちが身銭を切り、お金を出し合い建立されたものでした。

そのため、二葉神社はどんな時も女性の味方をして下さる神社として今もあり続けてるんだそうです。

二葉神社に向かう鳥居の小道に、美しい色彩の布が飾られているのは、願いをしたためた紙や布を寺社の境内に結ぶ風習からはじまったとされる「結縁乃帯」と呼ばれる願掛けの帯です。

鳥居の赤と紅葉がとても美しく、1番写真を撮っている人が多い場所でした。

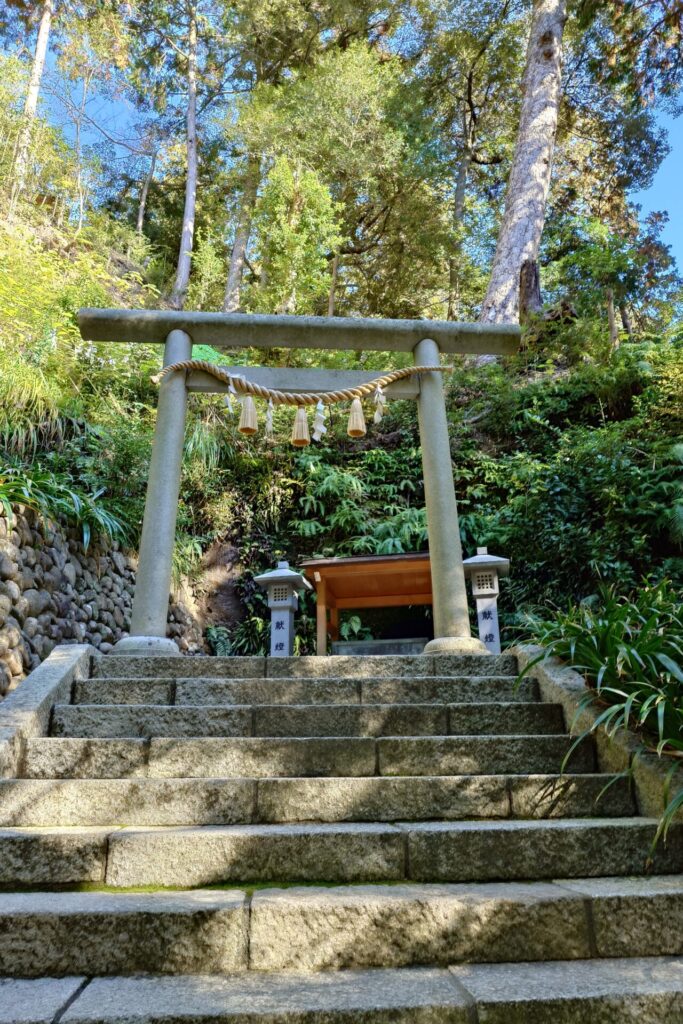

二葉神社から更に階段を下りると氷室明神を祀った、氷室神社がありました。

氷室明神は「氷」を貯蔵する氷室が神格化された珍しい氷の神様で、洞窟が社殿であると共に洞窟自体が御神体となっており、暑気払いや流行病の予防・平癒の祈願、及びストレスや心の熱を冷ましてくれるとされ、ギャンブル熱や執着心などの心を覚まして下さる「冷却の神様」として崇敬されています。

法多山の氷室神社の歴史は古く、江戸時代の地誌「遠江古蹟図絵」(1803年 藤長庚・著)内にある境内図に描かれています。

同じく江戸時代に書かれた、寺や史跡のいわれなどが掲載されている地誌「遠江国風土記伝」(1798年発行:内山真竜・著)の中にも「その石を拾って帰ると疱瘡や熱病が治ると言われていた」と記載されています。

しかし、1868年に明治政府により発令された神仏分離令により、氷室神社は歴史からしばし姿を失われてしまいました。

近年の調査によって、この洞窟が氷室神社であることがわかったとのことです。

氷室神社にまつられる氷室明神の「明神」とは、権現と同じく仏教から見て「神様」のことを指す言葉で、現世に神様が形として姿を現したものとされています。

明らかな姿で現れると明神であり、仮の姿で現れると権現です。

法多山では、古式より「神前読経」とされる「般若心境」や「立義分」といった神さまが喜んでくださるとされるお経を読んでお祀りしています。

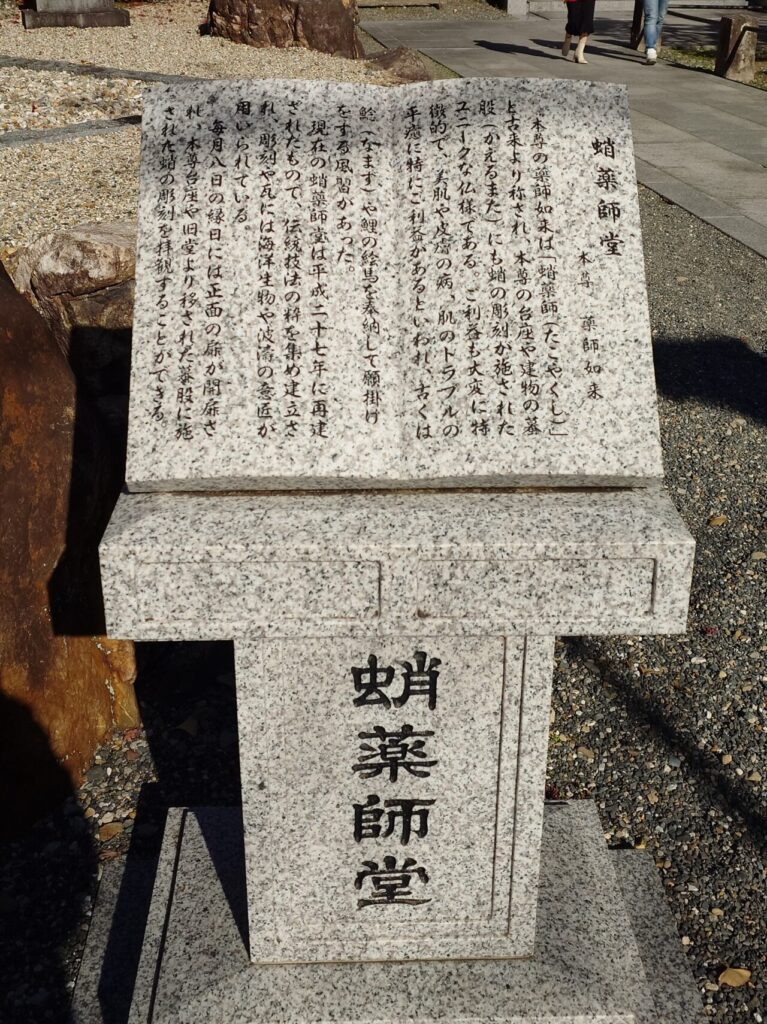

階段を下りると、左から弁才天堂、不動明王像、蛸薬師堂がありました。

弁才天堂には技芸上達、学業成就にご利益のある弁才天さま(通称:弁天様)が祀られています。

元来はインドの聖典「リグ・ヴェーダ」などに出てくる、幻のサラスヴァティー川という川を神格化した女神であったため、「豊穣」「農業」の神様であることが多く、弁天様は豊穣をつかさどる水の女神として親しまれました。

次第に芸術・学問などの知を司る女神とされ、受験の合格、学問、芸術の成就や才能開花、芸能上達のご利益があるとされ、更に弁財天とも呼ばれることから商売繁盛、金運上昇にもご利益があるとされます。

川や池のほとりなど水に関係する地に祀られる神様なので、ここ法多山でも静かな池の中に浮かぶ島にお堂が建立されています。

弁天様の漢字は二種類あります。

弁才天…「才」の文字を使われる場合は、音楽や芸能、言語の神様とされ、川の流れる音が言語や音楽、楽器をひく弁才天は芸能や才能にご利益がある神様として親しまれます。

弁財天…「財」の文字を使われる場合は、福の神や財産をもたらす神様として親しまれます。

弁才天は中国や日本のある時期まで「戦勝神」という意味が強く、今から千年以上前の日本では、8つの腕を持つ戦勝神・八臂弁財天は熱い信仰を集め、戦の勝利を祈る武将に古来から信仰されてきました。

源頼朝も奥州藤原氏征討(1189年)の際に、江島神社に八臂弁財天を奉納したと伝えられます。

不動明王像です。

ここでは毎年4月28日の大祭には柴灯護摩の秘法が修され、大勢の善男善女が願いを込めて火渡りの行が行われています。

正面からの写真が撮りにくい(笑)

尊名を一意一願不動明王といい、一つの願い事を熟願すれば成就すると言われています。

憤怒形という恐ろしい顔をし、悪を降伏させ威圧する姿で表されることの多い仏様ですが、明王とは元々仏教の神ではなく、下教とよばれる仏教以外の教えの神であり、インドでは「アチャラナータ」と呼ばれる神だとも伝えられています。

お不動さんの目は左右の瞳の黒目が上下逆に向いていることが多く、これは天地を見渡し、色々な方角を見渡し、悪鬼や誘惑などを威嚇し、悩める人々を積極的に救うためのものとされています。

法多山の不動明王「一意一願不動明王」様は剣と縄を持ち、恐ろしい形相をしていますが、頭上には冠のように蓮の花が咲いています。

この蓮の花に生きとし生けるものを乗せて下さり悩める衆生を救って下さるお姿なのだそうです。たいていの仏様は髪型を短く結い、宝冠をかぶったりした姿で描かれますが、お不動様の髪型は一つ編みの髪を左側に垂らしています。

この髪型には結び目が7つあります。この7つという数にもいわれがあり、昔インドの貧しい子供が身売りされる度に一つまげを結うという故事から、たとえ七度転生しようとも仏の教えのために人々を導くという強い決意の表れとも伝わります。

タクシーで戻ることを考えていたのですが、タクシーの気配も無く…

昼食を食べるのを諦めたので、名物の厄除け団子をいただくことにしました。

境内のだんご茶屋で、江戸時代より伝わる法多山名物の厄除だんごを製造・販売しています。

かつては同所に約20軒のだんご茶屋がありましたが、昭和41年の企業組合化とともに現在の形態になったそうです。

串に細長い団子が刺さっているものが、5本で1束のようになっています。

写真の10本で1セットで、お茶のサービスが付いています。

縁日には茶だんごや季節のだんごも販売されるとのことなので、違った味も楽しんでみたいです。

行きは写真待ちをしている人が多く先を急いでしまいましたが、宝永8年(1711年)建立の市指定文化財、黒門の裏側に来ました。

法多山が12のお寺により運営されていた当時のお寺の一つ、旧塔頭寺院正法院の山門で、全体が黒塗りであることから黒門と呼ばれています。

江戸時代中期の建築様式を伝える桧皮葺の四脚門であり、柱の建ちも高く屋根勾配も強いため、簡素でありながら趣きあふれる優美な姿の門でした。

やはり正面の写真を撮っておくべきでした。

真言密教の教え「煩悩即菩提」とは…

仏教のみならずほぼすべての宗教において「欲望」は断絶すべき対象です。

しかしながらその欲望を肯定し、さらには欲望とは本来清らかで悟りの本質に等しいと説くのが法多山尊永寺の信仰である真言密教の教えです。

そしてその「欲望の肯定」という密教の本質を表しているのが愛染明王という仏様です。

法多山尊永寺の愛染明王は「天弓愛染明王」で、弓矢を天空の星空に向けています。

「弓矢」は、様々な宗教の中で欲望の象徴であり、欲望のエネルギーは強く、放たれた矢が猛スピードで進むような勢いがあります。

それだけに射た先や当たり所が悪いと大変なことになりますが、その矢の向かう先が明るい方向であれば「欲望」は「希望」や「情熱」という言葉に変わります。

輝くような欲望の先にある美しき天の星を射んとする姿の「天弓愛染明王」にはそれが顕著に表れています。

仁王門に戻って来ました。

仁王門の裏側はとてもシンプルでした。

とても由緒ある立派なお寺で、見応えがありました。

もっとしっかり時間に余裕を持って行くべきだったと思います。

桜もキレイなようなので、違った季節に行くのも良いかと。

春にライブ無いかな?(笑)

*** 広告 ***