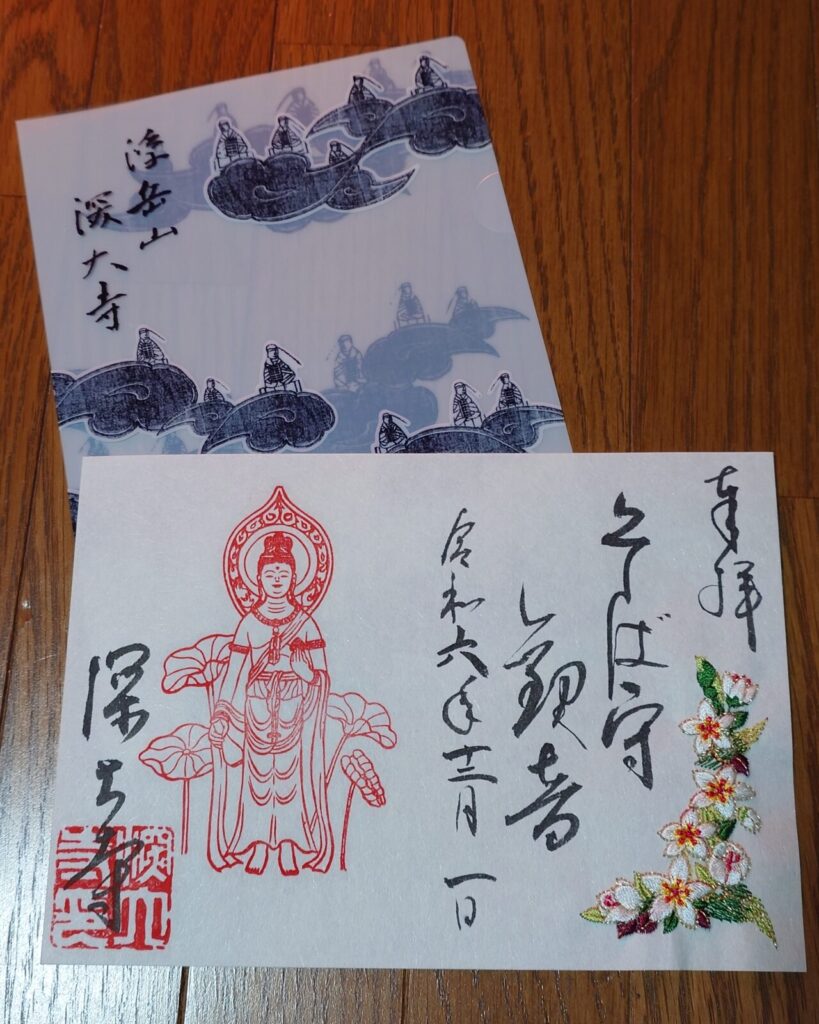

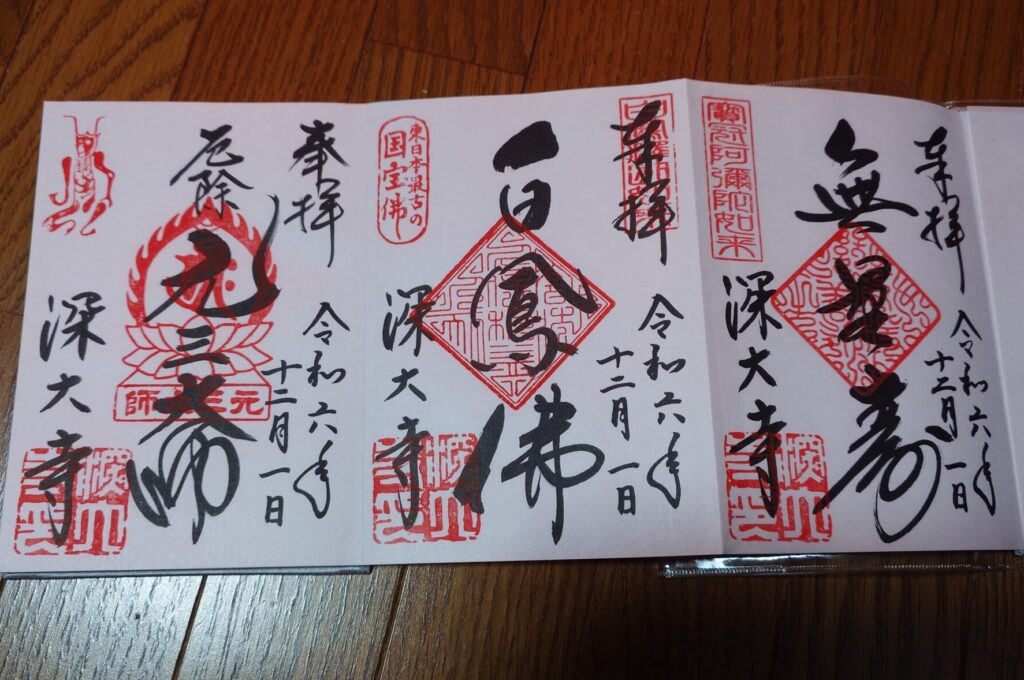

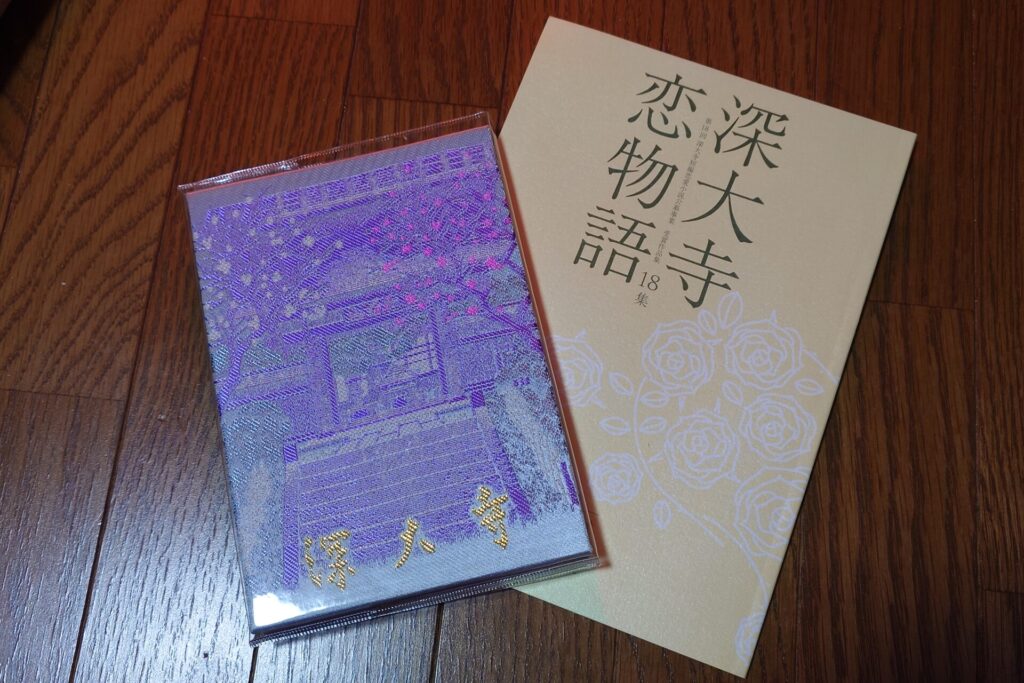

深大寺にそば祭り限定の御朱印をいただきに、お参りに来ました!

限定御朱印の最終日なのと、ちょうど紅葉のキレイなタイミングだったので、少々混雑していました。

山門手前の右側がVIVANのロケ地だったりします。

「深大寺」の名称は、仏法を求めて天竺(インド)へ旅した中国唐代の僧玄奘三蔵を守護したとされる水神「深沙大王」に由来していると伝えられています。

奈良時代の天平5年(733年)、満功上人が法相宗の寺院として開創したとされ、東京都では浅草寺に次ぐ古刹です。

平安時代の859年、天台宗へ改宗。

江戸時代の1646年と1865年に火災に遭い、堂宇の大半を失いましたが、大正時代に再建されました。

本尊は本堂に安置されている宝冠阿弥陀如来像です。

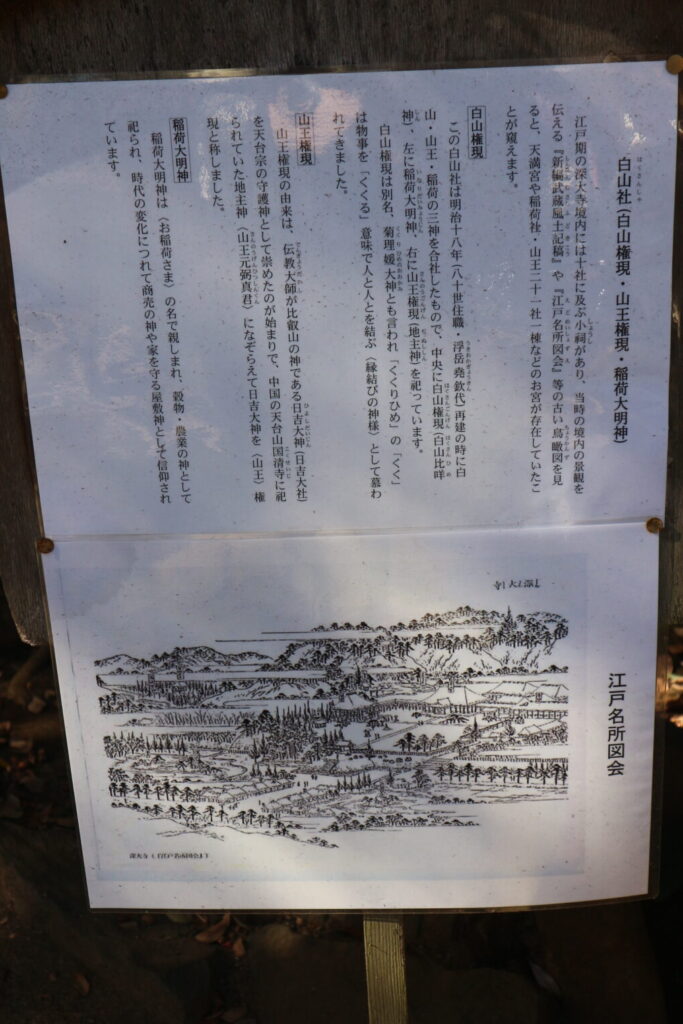

本堂でお参りしたあとは白山社へ。

元三大師堂と釈迦堂にお参りしたら、元三大師堂にあった賓頭盧様とだるまが釈迦堂の裏に移動されていました💧

開山堂への新しい道も出来ていてびっくり!

せっかく道が出来ていたので開山堂へ行ってみることにしました。

滅多に行かない開山堂からは、境内を上から見ることが出来ました。

写真に紅葉の色がキレイに出なくてガッガリ。

動物霊園にお参りしてから坂を下り、延命観音にお参りして深沙大王堂へ。

紅葉がキレイで、同じく一生懸命写真を撮っている方がいました。

そんな人をモデルにパシャリ(笑)

七五三らしき撮影をしている家族もいました。

「鐘楼」

文政12年(1829年)に建てられた旧鐘楼は大師堂裏の高台にありましたが、幕末の大火で消失し、明治3年(1870年)に、山門を入った右手の今の位置に再建されたそうです。

基壇の上に、内転びの四本柱を立て、入母屋茅葺きの屋根を載せていましたが、昭和29年(1954年)の銅板葺きに改められました。

柱間には若葉の彫り物を施した虹梁を架し、木鼻として象・獅子を付け、虹梁の上には、蟇股をのせます。

柱上には台輪を置いて、その木鼻を禅宗様にし、台輪上に組物をのせます。軒は二軒で、垂木は角。

江戸以来の鐘楼の普通の造りです。

平成13年に新鋳された平成新鐘と呼ばれる梵鐘を釣り、基壇上には反響用の瓶を埋め、多孔の鉄板を蓋としてかぶせてあります。

南北朝時代の永和2年(1376年)大工山城守宗光が鋳造したという重要文化財の鐘楼は釈迦堂に保管されています。

12月31日に除夜の鐘を撞けるので、子供の頃に何回か撞いたことがあるのですが、それが重要文化財だったのですね💧

久しぶりに鐘の音を聴けました。

新しい鐘の音も美しく響いていました。

山門より東、約80メートルほど離れたところに「不動堂」がありました。

こちらまで来たのは初めてです。

境内には手水舎もありますが、使えない状態でした。

「不動堂」は明治17年再建で、本尊の不動明王と二童子像は、幕末の深大寺炎上のの難を逃れて深大寺の仮本堂に安置されていたことが、深大寺所蔵の『不動堂再建願』から判明してるそうです。

不動堂の横には、東京都の名湧水57選にも入る「不動の滝」があるので、見に行こうと思っていたのに、何故かスポンと抜け落ちてしまいました…

そば祭りだけあってお蕎麦を食べたかったのですが、次の予定があるので断念。

*** 広告 ***