鳥居が見えて来ました。

駐車場もありますが、おそらく7、8台くらいしか停められないかと思います。

いっぱいの場合は歩いてくる途中にあった立石寺の駐車場に停めてくるしかないと思います。

本日歩く予定の散歩道の地図もありました。

約1時間30分…立石寺にはギリギリ行けそうです。

鳥居です。

右側に「ついてる鳥居 奉納:斎藤一人」と金文字が刻まれた石碑があります。

柱に抱きついて「ついてる」を10回唱えると願いが叶うそうです。

右側は『恋愛運』左側は『金運大吉』。

欲張って両方抱きついてはいけません(笑)

平成16年に奉納されたようなので、比較的新しいもののようです。

左側の石碑は磐司磐三郎のお墓です。

磐司磐三郎とはこの辺り一体を狩場としていたマタギの祖で、慈覚大師に出会ったことでこの地を譲り改心したという伝説などが多数残っています。

鳥居をくぐって階段を上がると仙山線の線路があります。

踏切が無いのにびっくりです。

ここを電車が通るのを撮りたいところですが、なにせ本数が少ない…

さっき自分が乗って来た電車のあとしばらく来ないので、時間も限られていることから諦めてお参りします。

下からは電車が来るのが良く見えますが、上からは木で見えにくいように思われました。

*ここを下りなかったので実際はわかりません。

歴史・由来

縁起によれば、天長七年慈覚大師円仁が東北を巡って山寺まで来た時、その余りにも荘厳で雄大な景観に心を惹かれ、この地に天台宗東北の霊場づくりを決意した。

仮宿として主従五之名が定めた垂水岩に、山寺誕生の意味で円仁の生誕に関わる観音像を彫って垂水岩に安澄したのである。

垂水岩とは第二番札所山寺千手院の裏山の山腰にあり、慈覚大師はその垂水岩の東隅に大日如来、その峯の西の裏に本院域を創り、薬師如来阿弥陀如来を、現奥の院に本地如来を謹請し、山寺立石寺の草創期をなした。

その後、安彗弟子僧は現宝珠山を整備し、七堂伽藍を運営。

嘉祥二年、慈覚大師は再度山寺を訪れて山寺立石寺を整備したのである。

大師は庶民の幸福を考え、数多くの事業を進めた。

これを聞いた清和天皇は大いに喜ばれ、方三百八十町の領地と立石寺倉印を賜った。

これが宝珠山立石寺である。

この寺は古来、出羽の山寺として国中にその名を知られ、景勝は東北の耶馬渓とされ、特に明治四十一年九月、大正天皇東宮にましませし御時、行啓の光栄に浴した。

それより、一層の光輝を加え、参拝登山者はひきを切らず、大師草創より法燈の輝くこと千百三十余年、県内きっての霊刹として有名である。

「岩に厳を重て山とし、松柏年舊、土石老いて苔滑に、岩上の院々扉を閉て物の音きこえず。岸をめぐり岩を這て仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行のみおぼゆ」と、芭蕉は奥の細道に記している。

観音堂の左右には十二支守り本尊がありました。

自分の干支の本尊を探してお参りしました。

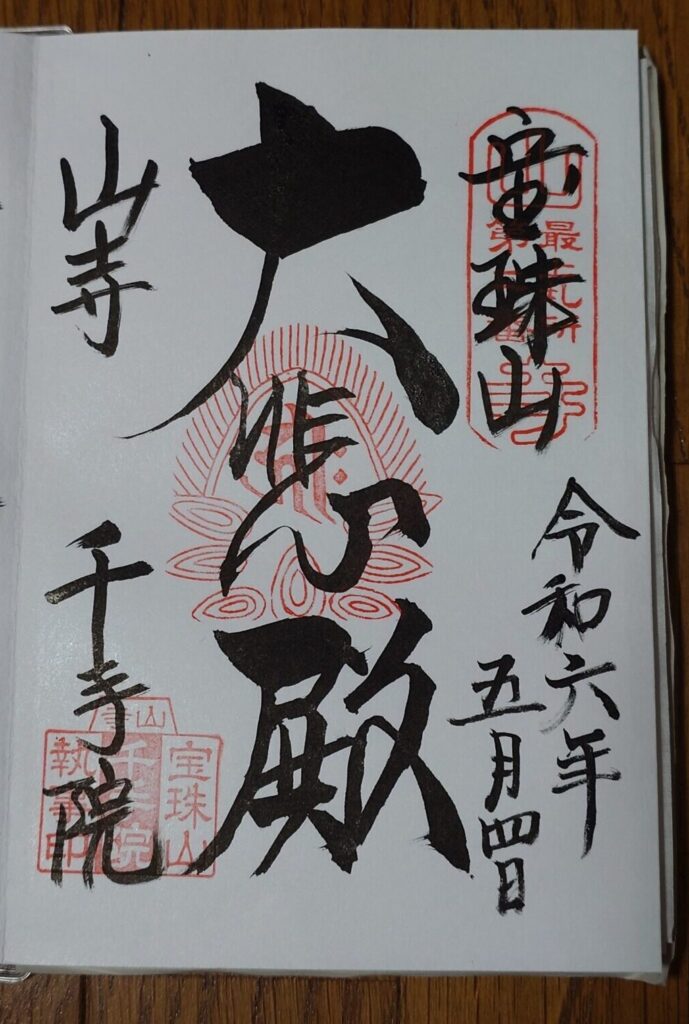

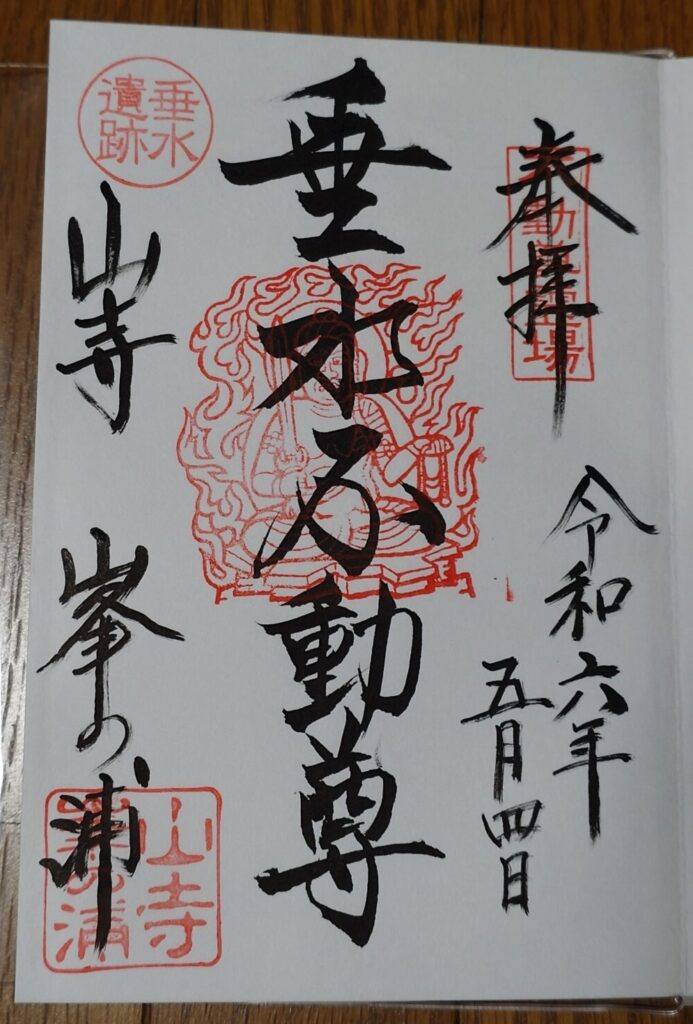

いただいた御朱印です。

このあと行く垂水不動尊の御朱印もここでいただけました。

さて、垂水不動尊へ向かいます。

*** 広告 ***