山寺千手院から本日の目的地、垂水遺跡/垂水不動尊へ向かいます。

たまたま見た写真が気になって、行ってみたいと思っていたところに、たまたま山形に行くことになったので、立石寺よりココでしょ!と思った次第です。

山寺千手院の観音堂の右手に、遺跡へ続く道の案内板がありました。

く、熊出るの??

熊鈴、一応持って来て良かったです。

この一帯は裏山寺と呼ばれ、正式名称を「峯の浦」というんだそうです。

ここに山道とトイレの設備維持のための協力金を入れるBOXがありました。

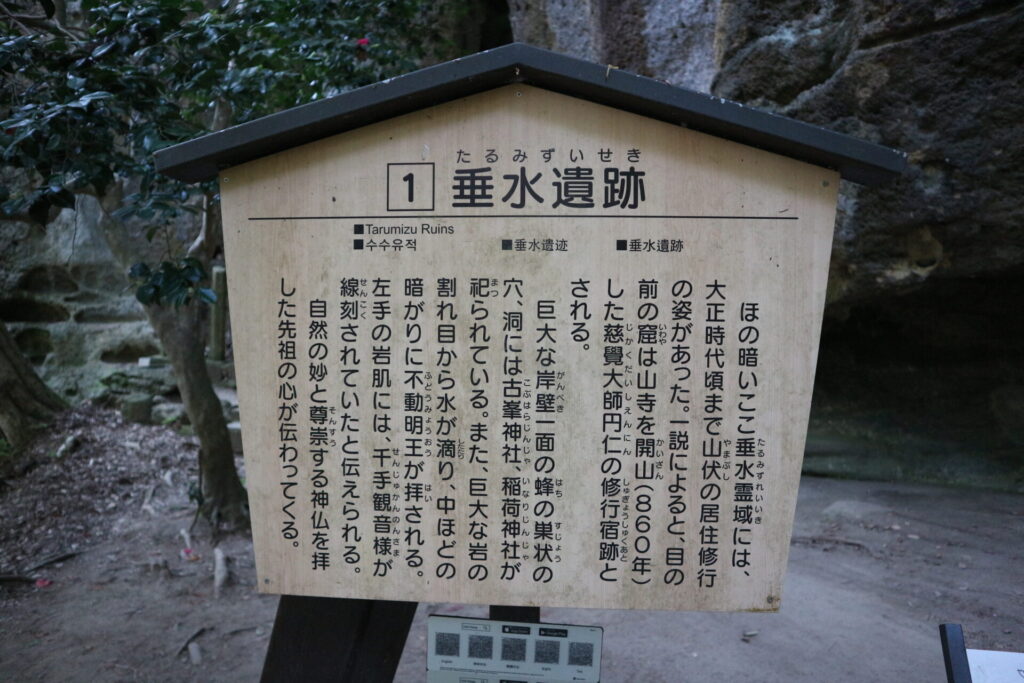

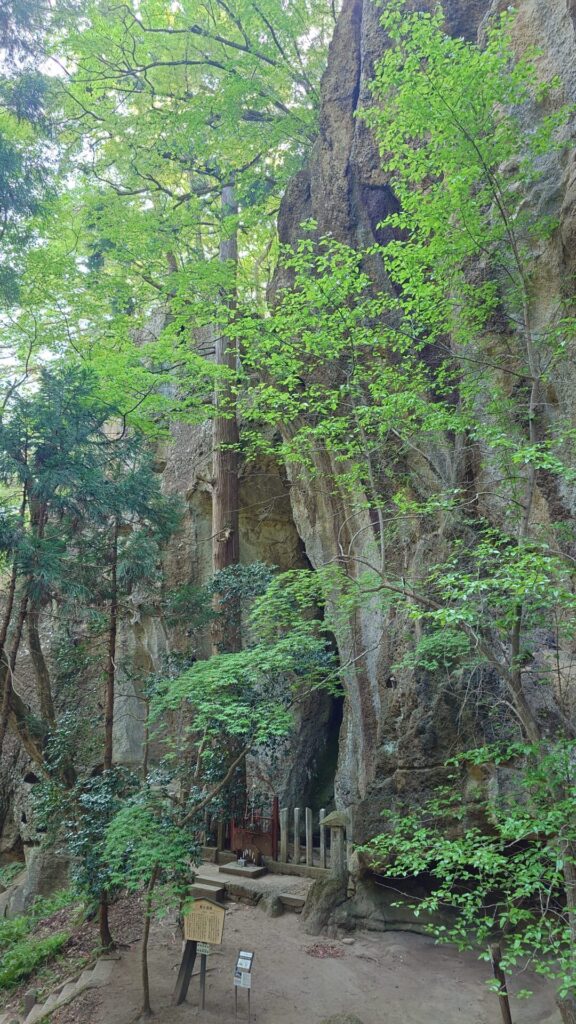

蜂の巣状の岩が現れたと思ったら、そこが垂水遺跡でした。

凝灰岩でできた白い岩肌に、蜂の巣状に穴が開いた巨石・巨岩が複雑に入り組んで並んでました。

見たこともない奇岩に囲まれ、異空間に迷い込んでしまったかのような感覚に襲われました。

白い鳥居が見えて階段があるので行けるのはわかりましたが、あまりにも神聖な空気が流れているので躊躇われました。

全体も知りたかったので、ひとまず上らずに先へ進みました。

不動明王の左には垂水観音祠と書かれた札が掲げられていました。

岩肌に千手観音が彫られていたそうなのですが、線刻だったために、どうやら見つけるのは困難のようです…

あまりにも見つからないのでこの碑が観音様?とか思ったのですが、改めて写真を確認するとコレに刻まれているのは梵字でした。

鳥居のあった場所まで戻りました。

上っている人がいたので、行ってみることにしました。

階段のように岩を削ってありますが、這って上り下りしないとちょっと怖いです。

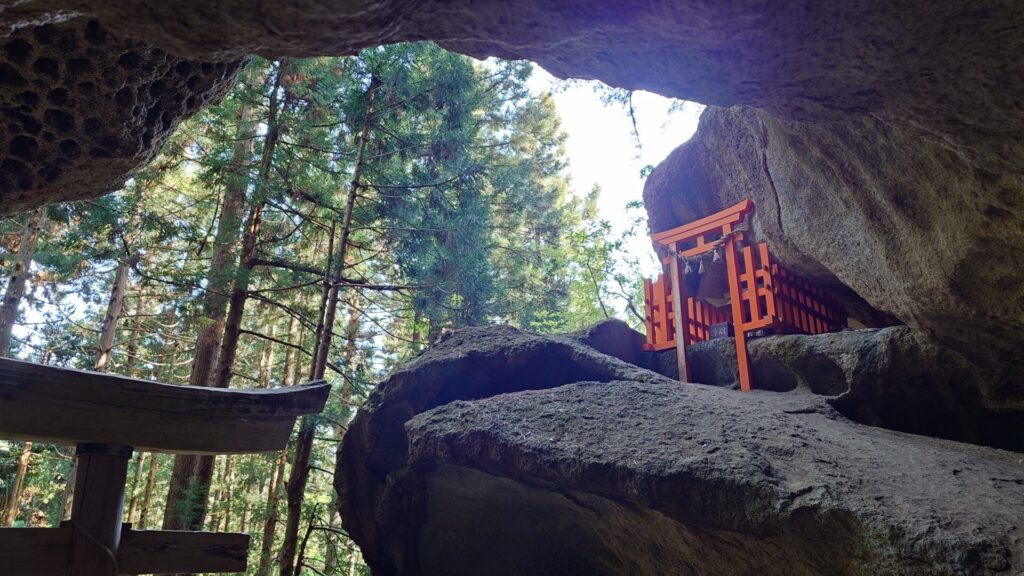

上ってみると更に上に赤い鳥居が見えました。

これが稲荷神社です。

この景色が見たかった…

ここまで来たならばと稲荷神社の前まで行くことにしました。

ちょっとかがんで歩かないと頭をぶつけそうな岩の下を通ると、稲荷神社の前に出ました。

もの凄いパワースポットでした!

行って良かったです。

*** 広告 ***