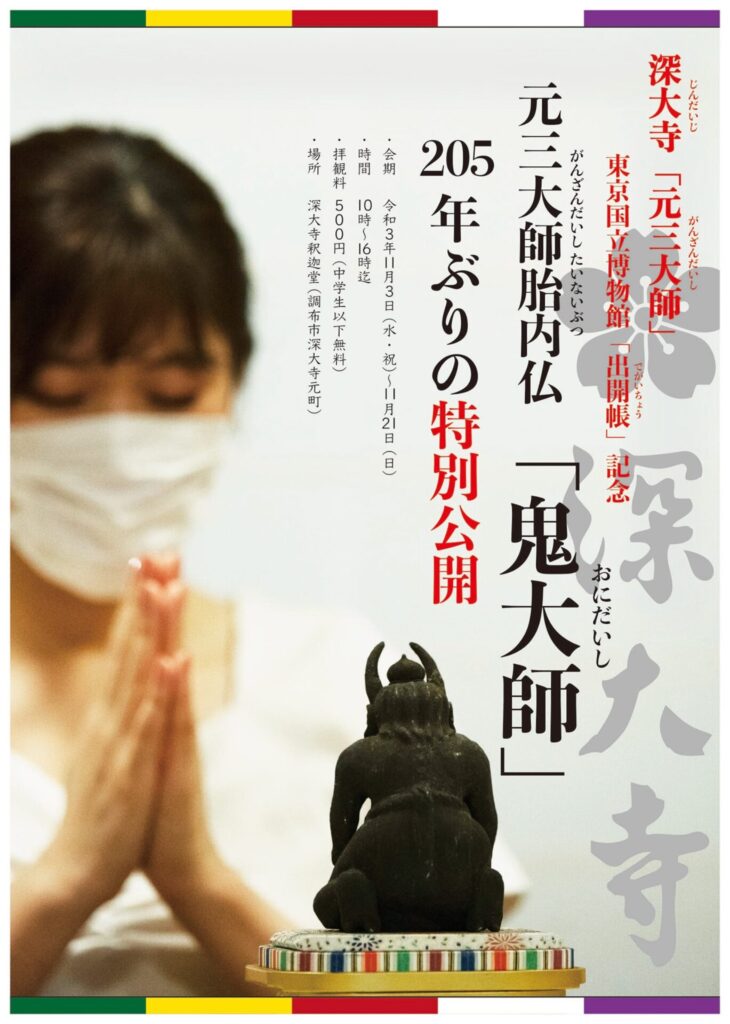

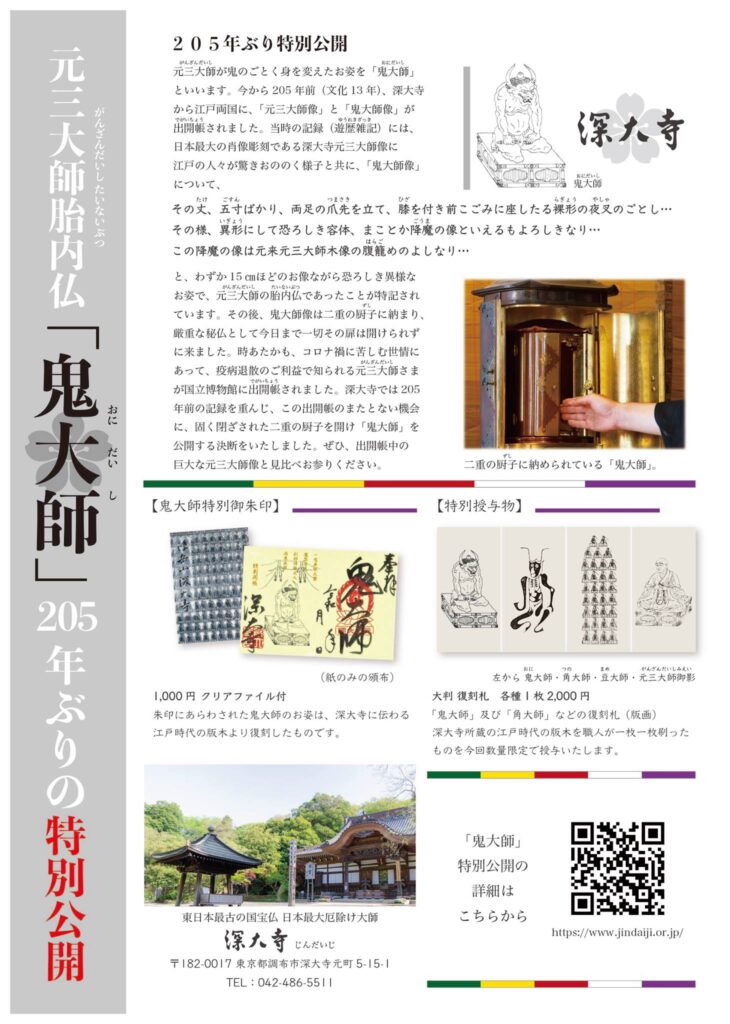

形の元三大師(がんざんだいし)が鬼のような風貌に変化したお姿を「鬼大師」(おにだいし)といいます。今から205年前(文化13年)、深大寺から江戸両国に、「元三大師像」と「鬼大師像」が出開帳(でがいちょう)されました。

現在、東京国立博物館での特別展には、205年ぶりに「元三大師像」が特別出陳されています。これを記念して、深大寺では元三大師の胎内仏(たいないぶつ)である「鬼大師」を205年ぶりに特別公開します!

とのニュースは見ていたのですが、会期の11月21日までには行けずに諦めていたら…なんと会期延長!

ということで、いざ深大寺へ!!

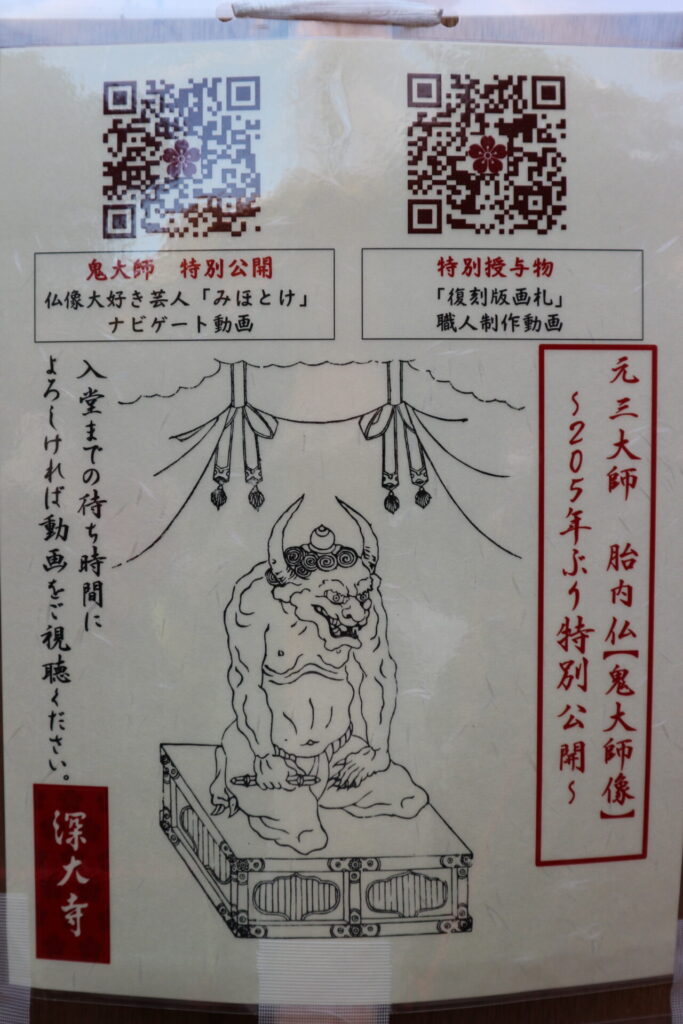

本堂にはお参りの列が出来ていました。

この人数なので、そこまで待たずにお参り出来ました。

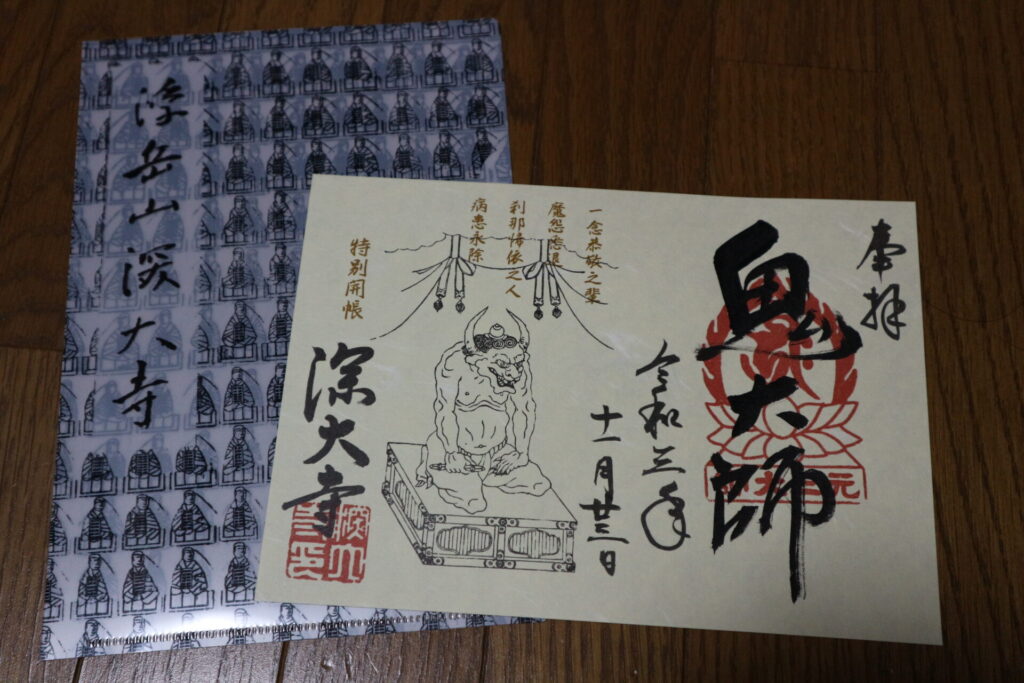

とりあえずは限定御朱印を貰わねば!と、並ぶの覚悟で御朱印所にいったところ、数人待ち程度。

あっという間にいただくことができました。

秘仏の慈恵大師(元三大師)像を安置しているのが、この大師堂です。

元三大師は、鬼などに姿を変えて衆生を疫病から救う「鬼大師」とも呼ばれるため、深大寺の節分会豆まき式では「福は内」とは発声するものの「鬼は外」は言わないんだそうです。

江戸時代の大師堂は本堂の西南に東向きに建っていましたが、幕末の火災で焼失したあと、本堂西の崖地を削って造成した敷地に位置を移して慶応3年(1867年)に再建されました。

大きさはもとのお堂と同じくらいで、正面柱間は三間、側面四面、周囲に縁を廻らしています。

内部はもとは奥一間が仏壇で、その中央に火災を免れた厨子に慈恵大師像が安置されていました。

現在、天蓋風の荘厳があるところが、もとの厨子のあった位置だそうです。

昭和49年の改造で内部を広くするために仏壇を後退させ、厨子の部分は堂の背後に突出する建物として新築しましたが、厨子の正面は江戸時代のものをそのまま用いています。

他にも、平成元年までの数回の増改築で、両側の政所、縁の張り出しが行われています。

慈恵大師像(元三大師像)は鎌倉時代後期~南北朝の作で、像高が2m近くもあり、肖像彫刻としては日本最大です。

「鬼大師」

想像した以上に小さくてびっくりしました。

胎内仏とはいえ、元三大師が2m近くあるので、もう少し大きいかと思っていました。

見終わった時刻は16時15分。

それでもまだ、こんなに並んでいる人がいました。

きっと最後は18時くらいになるのではないでしょうか…

こんな写真を撮ろうとしたら、僧侶がお賽銭を回収しているレアなタイミングに出くわしてしまいました(笑)

こうやって回収しているのですね…

撮影してしまい、すみません。

罰当たりカモ?

すっかり人が減っておりました。

205年ぶりの御開帳とのことでしたが、周期などが決まっているわけではないので、次回は未定です。

また200年後!?

貴重なものを見れて良かったです。

*** 広告 ***