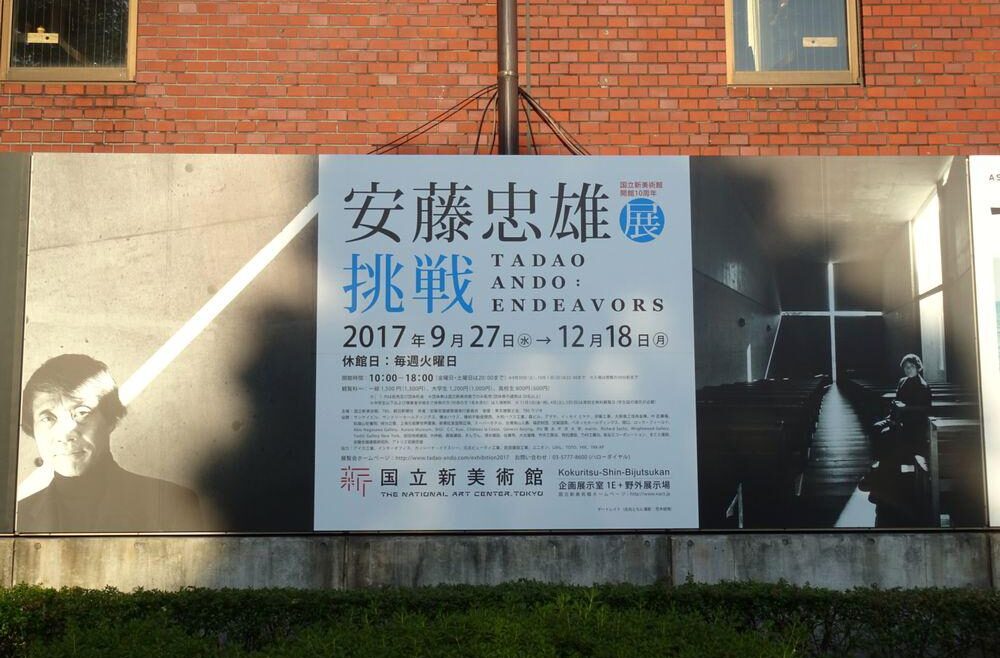

国立新美術館開館10周年 安藤忠雄展―挑戦―に行って来ました。

正直なところ、コンクリート打ちっぱなしとか、無機質な感じが好きではないのですが、やはり空間の使い方とか光の採り入れ方とか、凄すぎます!

明らかに建築関係者なんだろうなという人が多くいたように感じました。

物凄く熱心にひとつひとつの作品を見ている人が多かったです。

個人的には、自宅近くに安藤忠雄氏の作品が2つあることに気付いたことと、ベネチアのサンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂の横にあるのがプンタ・デラ・ドガーナ美術館も手掛けていることを知ったのが衝撃的でした。

展覧会の構成

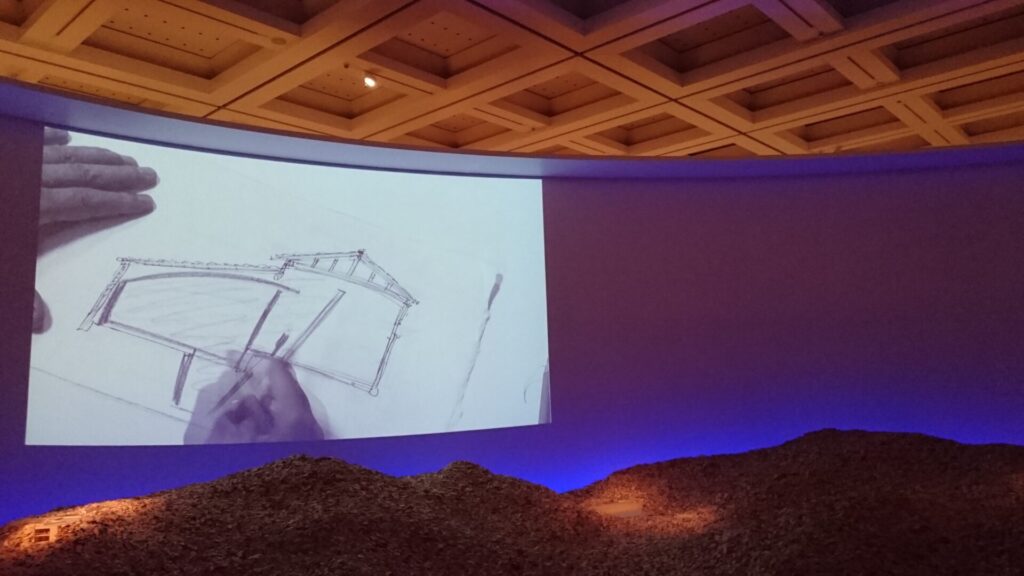

プロローグ 建築家 安藤忠雄

稀代の建築家、安藤忠雄のすぐれた感性と行動力は、いかにして育まれたのか。そのエネルギーの源は何なのか。ここでは、建築家となる以前に世界放浪をした際の旅のスケッチや、数回の増改築を経たアトリエの建物の変遷などにより、安藤忠雄の活動歴を紹介。さらに、安藤のデスクのある現在のアトリエの一部を、原寸大で再現。建築家の日常に迫ります。

セクション1 原点/住まい

安藤忠雄にとって、人間の「住まう」という最も根源的な営みを受け止める住宅こそが、建築の原点です。その作品の展開の中で、打ち放しコンクリート、単純な幾何学的造形、自然との共生といったキーワードに象徴される、安藤建築の原型は完成しました。ここでは、初期の代表作から近年の圧倒的スケールの海外作品まで、100を超える住宅作品のハイライトを一挙公開します。

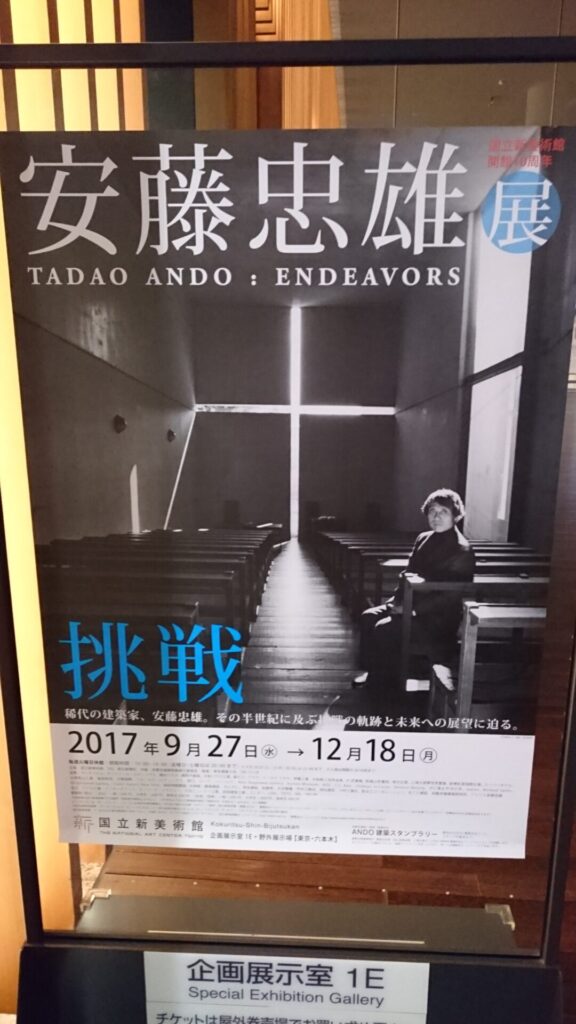

セクション2 光

極限までそぎ落とされたようなシンプルな造形。その無地の「カンヴァス」に光や風といった自然の息吹が映し出されることにより、安藤忠雄の目指す空間が生まれます。その意図がもっとも端的に現れているのが、一連の教会作品です。ここでは、その代表作を紹介しながら、さらにインスタレーションとして、野外展示場に「光の教会」を原寸で再現します。

セクション3 余白の空間

自らを「都市ゲリラ」と称した安藤忠雄が、都市において一貫して試みてきたのは、意図的に「余白」の空間をつくりだし、人の集まる場を生み出すことでした。ここでは、その挑戦のプロセスを、初期の小規模な商業建築から、「表参道ヒルズ」、「東急東横線 渋谷駅」、「上海保利大劇院」といった2000年以降の作品まで、安藤忠雄による都市建築の系譜を俯瞰的に紹介します。

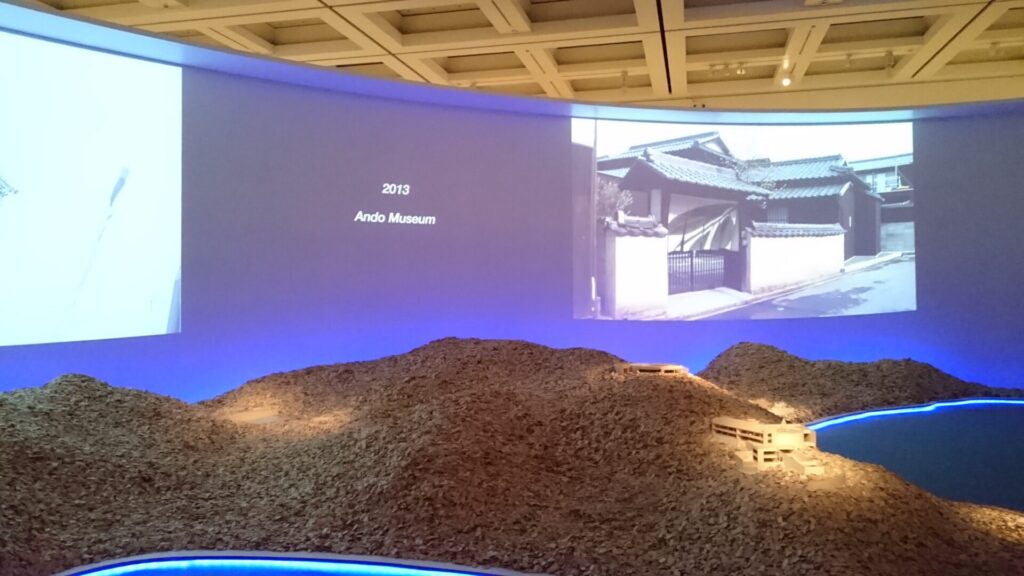

セクション4 場所を読む

大自然に包まれた立地での安藤建築が登場するようになったのは、1980年代末からでした。以降、世界各地に美しくも力強い、安藤建築による風景がつくられていきます。一貫するテーマは、周辺環境と一体化して、その場所の個性を際立たせるような建築です。ここでは、30年余りに及ぶ「直島プロジェクト」の空間インスタレーションを中心に、安藤忠雄による環境一体型建築の系譜を紹介します。

セクション5 あるものを生かしてないものをつくる

安藤忠雄にとって、歴史の刻まれた建物の再生は、常に挑戦心をかき立てられるテーマでした。ここでは、この古い建物の保存・再生に関わる作品の系譜を、初期の未完に終わったプロジェクトから、国内での実現作品、歴史都市ヴェニスでの「プンタ・デラ・ドガーナ」を中心とする一連の作品、さらに現在パリ中心部で進行中の最新プロジェクトに至るまで一挙公開します。

セクション6 育てる

安藤忠雄が稀代の建築家と呼ばれる理由の一つは、建築という枠組みを超えた社会活動への旺盛な取り組みにあります。ここでは完成後の建物の周辺環境整備から、地元大阪でのまちづくり活動、さらには瀬戸内海沿岸、東京湾岸部での環境再生運動まで、建築づくり=環境づくりと考える安藤忠雄の思想を、ドキュメンタリー映像を用いて紹介します。

屋外展示場に実寸大で再現された「光の教会」。

時が経つのを忘れて見入ってしまいました。

*** 広告 ***