国立新美術館で行われたミュシャ展へ行きました。

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939)が晩年に描いた20点の油彩画《スラヴ叙事詩》が、チェコ国外で初めて展示されるという記念すべき展示会でした。

そのため、人がとにかく多い。

20点中5点のみ撮影が可でしたが、その部屋は特に人が多かったです。

そして、絵の想像以上の大きさにも驚きました。

ミュシャの絵は華やかな女性像を描いた装飾的なポスターやリトグラフなどのイメージしかなく、古代から近代に至るスラヴ民族の苦難と栄光の歴史を描いた《スラヴ叙事詩》についてはあまり知りませんでした。

以前の展示会でもスラブ叙事詩は見た記憶が無い…

今回もミュシャの主要作品約100点もあわせて展示されていました。

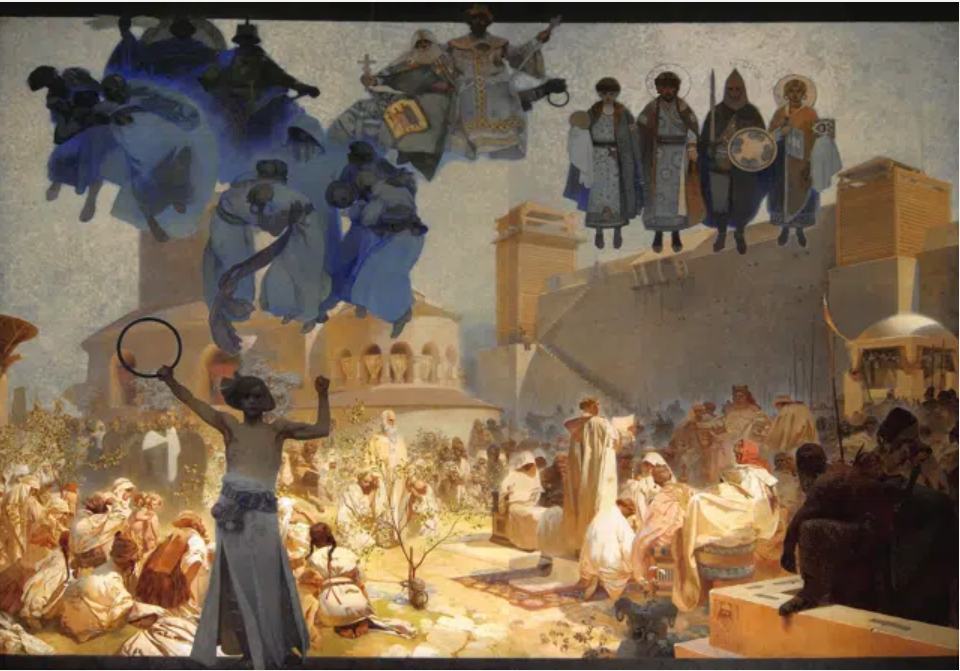

『原故郷のスラヴ民族』

— トゥラン人の鞭とゴート族の剣の間で

(1912年 610×810cm)

異民族の襲撃におびえるスラヴ人。

後方には襲撃によって燃え盛る炎と、家畜そして人間を略奪する異民族が描かれる。

前方右手にはキリスト教以前の司祭、前方左手には異民族から隠れるスラヴ人の男女が描かれ、スラヴ人の独立と平和への願いが描かれている。

『ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭』

— 神々が戦う時、救いは芸術にある

(1912年 610×810cm)

スラヴ人はルヤナ島(リューゲン島)に神殿を建造し、毎年収穫を祝った。

しかし1168年にデーン人の襲撃を受け神殿も破壊されてしまう。

人々は気づいていないが上空では神々の戦いが始まっている。

左には狼を引き連れたトールの姿が描かれ、中央樫の木の手前、うなだれている青年の後方にスラヴの神スヴァントヴィト(スヴェントヴィト)が描かれている。

『スラヴ式典礼の導入』

— 母国語で神をたたえよ

(1912年 610×810cm)

キリスト教国となったモラヴィア王国では国王ラスチスラフがラテン語からスラヴ語(古代教会スラヴ語)による典礼を導入した。

モラヴィアからの求めに応じて東ローマ帝国(ビザンツ帝国)から派遣された修道士、キュリロスとメトディオスによる翻訳が開始されたが、反発するものも多くメトディオスはローマへ行き教皇の許可を得なければならなかった。

この作品ではラスチスラフの跡を継いだスラヴ語導入反対者のスヴァトプルクの前で教皇からの手紙が読み上げられている。

中央、ローマの特使から少し離れたところに立つ人物がメトディオスである。

上空右手には導入に積極的だったロシアとブルガリアの国王夫妻、中央には前王ラスチスラフと東方教会の司祭が描かれる。

その下の導入を喜んで抱き合う4名を抱えるように立つ人物がキュリロスである。

手前左手の青年が持つ輪はスラヴ人の団結を象徴する。

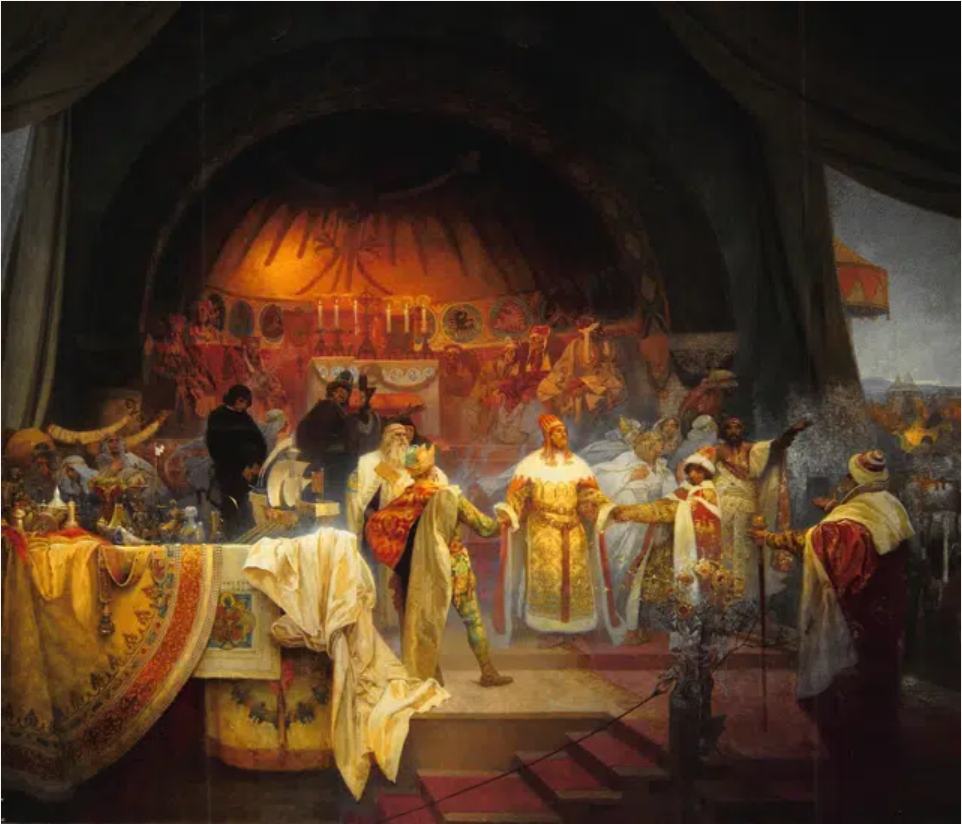

『ブルガリア皇帝シメオン1世』

— スラヴ文学の明けの明星

(1923年 405×480cm)

ブルガリア帝国の皇帝シメオン1世は帝国の版図を拡大し、その治世は帝国の繁栄の時代であった。

ブルガリアは文化の中心地ともなり、ここには文人、学者、司祭に囲まれた皇帝が描かれている。

『ボヘミア王プシェミスル・オタカル2世』

— スラヴ王朝の統一

(1924年 405×480cm)

オタカル2世はその軍勢の強さから「鉄人王」と呼ばれ、また領有していたクトナー・ホラの銀山から「黄金王」とも呼ばれ、彼の時代にプシェミスル朝は最盛期を迎えた。

オタカル2世はハンガリー王国と敵対していたが、1261年オタカル2世の姪とハンガリー王の息子による結婚で和解した。

この作品では結婚を祝いに来た来賓に対して、オタカル2世が新郎と新婦の手を取って引き合わせている姿が描かれている。

『東ローマ皇帝として戴冠するセルビア皇帝ステファン・ドゥシャン』

— スラヴの法典

(1926年 405×480cm)

セルビア王ステファン・ドゥシャンは軍事的な成功によりセルビアの最大領土を獲得した。

またドゥシャン法典を編纂し法整備をすすめた。

ドゥシャンは1346年皇帝に即位、この作品では戴冠式の後、祝賀の列を描いている。

宝冠を被り白い衣装を着た中央の人物がドゥシャンである。

手前には若い女性たちが描かれているが、彼女たちが持つ若枝は希望と明るい未来の象徴である。

『クロムニェジージュのヤン・ミリーチ』

— 尼僧院に生まれ変わった娼家

(1916年 620×405cm)

ヤン・ミリーチはカレル4世に仕えたが、その後貧しい人々の救済に人生を捧げた。

1372年には彼の説教により大勢の娼婦たちが改悛し病人や貧民の救済にあたった。

この作品では悔い改めた娼婦たちのための施設を建設している場面が描かれている。

作中でのヤン・ミリーチについては異なる説があり、足場の上に立つ青い衣装をまとった髭の長い人物とするものと、改悛を表す白い服を着た娼婦たちの前に立つ青い服を着た人物とするものがある。

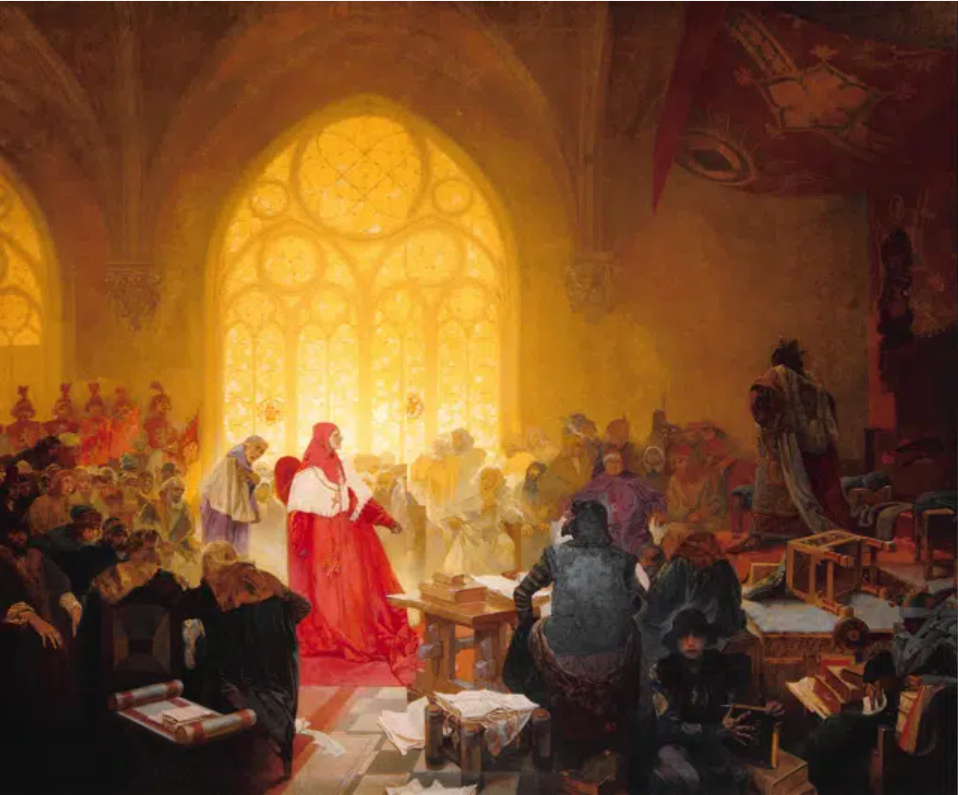

『ベツレヘム礼拝堂で説教をするヤン・フス師』

— 真実は勝利する

(1916年 610×810cm)

宗教改革者として後々の時代まで大きな影響を残したヤン・フスであったが、カトリックから異端と宣告され処刑された。

彼の処刑はフス戦争を引き起こすこととなった。

作中では1412年のベトレーム礼拝堂で行われたフスの最後の説教が描かれている。

フスは左手中央の身を乗り出して説教を行う人物である。

当時の男性としては珍しく髭がないが、これはミュシャの歴史考証によるものである。

左、壁を背にして立つ片目の人物はフス戦争で指揮を執ったヤン・ジシュカである。

右手の天幕の下には女官を連れたヴァーツラフ4世王妃ソフィアが描かれている。

『クジーシュキでの集会』

— プロテスタントの信仰

(1916年 620×405cm)

フスの処刑後、フスの教えに賛同するものが出始め、カトリックに忠実な司祭は追放され、フス派がそれにとって代わった。

フスが学長を務めたプラハ・カレル大学はフスの教えを広めないよう閉鎖されたが、フス派は郊外で集会を行い、反乱の計画を練った。

作中では過激派の説教師コランダが信仰とともに武器を持って立ち上がるよう説いている。

暗い空はその後の争乱の時期を暗示し、枯れ木と白い旗は反乱による犠牲者を、赤い旗と緑の木は希望を表している。

『グルンヴァルトの戦いの後』

— 北スラヴ人の団結

(1924年 405×610cm)

ドイツ騎士団は急速に勢力を拡大しており、これに対抗するためポーランド王国とリトアニア大公国は同盟を組み、グリュンワルトの戦闘でドイツ騎士団を破った。

作品では戦闘場面ではなく戦闘の翌朝を描いている。

戦闘で死んだ多数の人馬が描かれており、中央上部には勝利の代償に愕然とする、ポーランド国王ヴワディスワフ2世が描かれている。

『ヴィートコフ山の戦いの後』

— 神は権力でなく真理を伝える

(1916年 405×480cm)

ヴァーツラフ4世がこの世を去ると、跡を継いだのは弟のジギスムントであった。

ヤン・フスの処刑は彼の責任であると見られており、民衆は彼の王位継承に反対した。

ジギスムントはカトリック教会から支援を受けて、十字軍を組織しプラハに侵攻するが、ヴィトーコフの丘での戦闘で奇襲を受け敗退する。

この作品も戦闘場面ではなく、戦闘後に執り行われた荘厳ミサを描いている。

中央右にはフス派の指揮官ヤン・ジシュカが描かれており、足元には戦利品が散らばり、陽光がスポットライトのように彼を照らしている。

左手には聖体顕示台を持つ司祭と、ひれ伏して祈りを捧げる司祭たちが描かれている。

また左下の隅には戦争によって被災したと思われる乳児を連れた女性が描かれている。

この作品が制作された1916年は第一次世界大戦でヨーロッパが戦火に包まれており、ミュシャの戦争への嫌悪感がこの作品に現れている。

『ヴォドニャヌイ近郊のペトル・ヘルチツキー』

— 悪に悪をもって応えるな

(1918年 405×620cm)

ペトル・ヘルチツキーは宗教改革に影響を与えた思想家の一人であったが、戦争や軍事的行為には反対する平和主義者であり、フス派とは一線を画していた。

この作品に描かれているのは、フス派によって襲撃されたヴォドナャニの町と、家を焼かれた住民たち、そして犠牲となった人々である。

何の罪もない人々が犠牲となったというフス戦争の暗い一面を描いている。

中央で聖書を抱えた姿で描かれたヘルチツキーは、戦争の犠牲者たちを慰め、また心を復讐に向かわせないよう諭している。

『フス派の王、ポジェブラディとクンシュタートのイジー』

— 条約は尊重すべし

(1923年 405×480cm)

フス派の穏健派(ウトラキスト派)はバーゼル協約によってフス派を認めさせることに成功した。

しかし教皇はこの協約を一方的に破棄し、ローマに従うことを求めてきた。

この時チェコの国王であったのがボジェブラディのイジーであった。

彼は、およそ150年ぶりのチェコ人の国王であり、賢明な王として知られた。

この作品では横柄な態度をとる教皇の使節に対し、玉座を蹴って立ち上がり、要求をはねのける国王の姿である。

右下に描かれたこちらを向いた少年は「ローマ(ROMA)」と題された大きな本を閉じており、ローマとの関係の終焉を表している。

『ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛』

— キリスト教世界の盾

(1914年 610×810cm)

1566年、勢力を拡大していたオスマン帝国はついにドナウ川を渡りシゲットへ侵攻してきた(シゲットヴァール攻囲戦)。

都市を守るのはクロアチアの貴族ニコラ・ズリンスキーであった。

ズリンスキーは防御を固めたが、包囲から19日後に防御施設は破壊される。

降伏勧告を拒否し決死の突撃を行うが、多勢に無勢でありズリンスキーは兵士とともに命を落とす。

ズリンスキーの妻、エヴァは火薬庫に火を放ち、同胞を巻き添えにしながらもトルコ軍を撃退した。

スラヴ叙事詩20作のうち、唯一戦闘場面が描かれた作品である。

エヴァは右手にある足場の最も高い場所に立ち、状況を見つめている。

『イヴァンチツェの兄弟団学校』

— 神は我らに言葉を与え給うた

(1914年 テンペラ、油彩/カンヴァス 610×810cm)

ヤン・フスとペトル・ヘルチツキーの影響を受けて1457年に設立されたチェコ兄弟団(ボヘミア兄弟団)は信仰にとって教育が重要なものと考え、ミュシャの故郷であるイヴァンチッチェに学校を創設し、聖書をチェコ語に翻訳した。

この聖書はその後クラリッツェで印刷されるようになりクラリッツェ聖書と呼ばれた。

チェコ語で書かれた聖書は国民の連帯意識を高め、またチェコ語文法の基本ともなった。

右手には印刷された聖書をルーペを使ってチェックする人々が描かれ、左手前方には老人のために聖書を読む青年が描かれている。

青年の厳しい表情はカトリックによるその後の迫害を予知しているかのようである。

『ヤン・アーモス・コメンスキーのナールデンでの最後の日々』

— 希望の灯

(1914年 405×620cm)

1619年に神聖ローマ皇帝となるフェルディナント大公(フェルディナント2世)がボヘミア王位に就き、この王の下カトリック化が推し進められていった。

1620年、フェルディナント2世と政策に反発するプロテスタント貴族との間で白山の戦いが起こった。

プロテスタントたちは敗北し、主だったものは処刑または追放された。

この時に大勢の知識人、聖職者、貴族も国外へ亡命した。

そのような中にヤン・アモス・コメンスキーもいた。

コメンスキーはボヘミア兄弟団の精神的指導者であり、教育の重要性を説き、またその改革的教育法で高い評価を得た人物であった。

コメンスキーは亡命先のオランダ、ナールデンで海を散歩して過ごしたが、最期は海岸で椅子に座りながら息を引き取った。

作中で椅子に座っている人物がコメンスキーで、左手にいる彼の信奉者たちは指導者の死を嘆き悲しんでいる。

中央には小さなランタンがあるが、これは亡命者たちが母国に戻れる日がいつか来るだろうという「希望の灯」である。

『聖アトス山』

— オーソドクス教会のヴァチカン

(1926年 テンペラ、油彩/カンヴァス 405×480cm)

アトス山は正教会の聖地であり、また南スラヴ人にとっても重要な場所であった。

ミュシャはこの作品を制作するにあたって1924年にこの地を来訪しており、時代を超越した精神性に感銘を受けている。

中央に大きく描かれた聖母マリアと幼いイエスが描かれており、その手前には慈愛と信仰の寓意像が描かれている。

左右には実在する修道院の模型を持つ天使たちが描かれる。

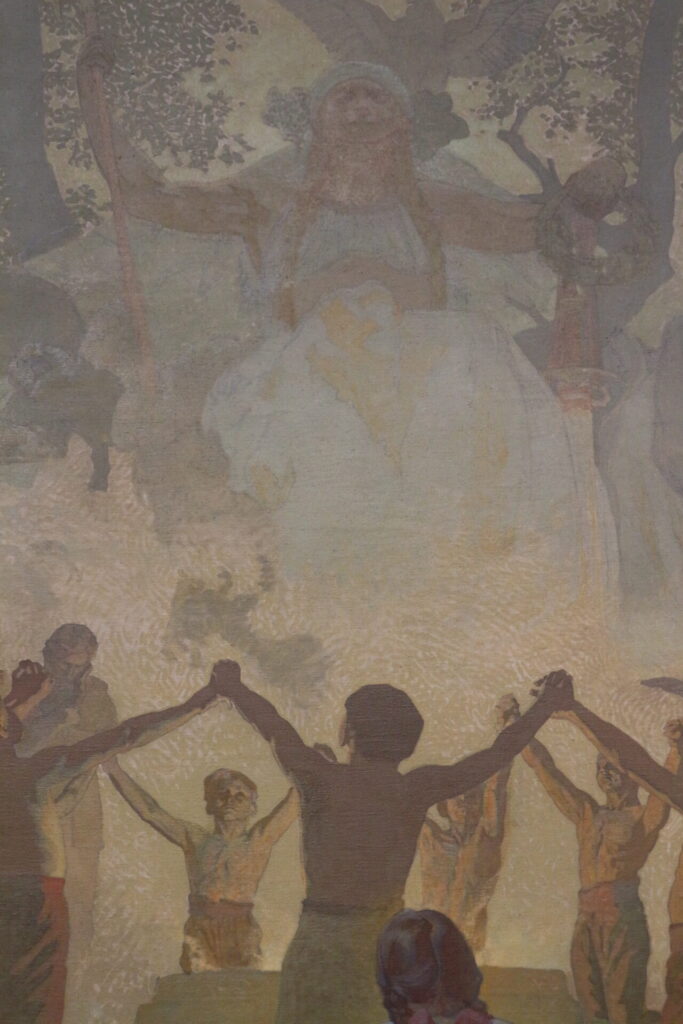

『スラヴ菩提樹の下でおこなわれるオムラジナ会の誓い』

— スラヴ民族の目覚め

(1926年 テンペラ、油彩/カンヴァス 390×590cm)

白山の戦い以降ボヘミアはおよそ300年間ハプスブルク家の支配下に置かれた。

近代に入るとヨーロッパ諸国で民族運動が盛り上がり、チェコでもまた1890年代にオムラディーナと呼ばれる若者たちによる民族運動団体が結成された。

彼らは反オーストリア、反教会を標榜し、過激派とみなされ、1904年には指導者が逮捕・投獄されている。

作中では若者たちが輪になってスラヴの女神スラヴィアに誓いを立てる場面が描かれている。

女神スラヴィアは占術のシンボルである菩提樹に腰かけている。

手前でハープを奏でる女性のモデルは、ミュシャの娘ヤロスラヴァであり、1928年の展覧会では同じポーズのポスターが制作されている。

また、少女の対称にあたる右手に腰かけている若い男性はミュシャの息子、イージー(ジリ)がモデルである。

この作品はいくつかの人物が油彩で仕上げられておらず未完成作とも言われている。

『ロシアの農奴制廃止』

— 自由な労働は国家の基盤である

(1914年 テンペラ、油彩/カンヴァス 610×810cm)

ロシアは近代化した他のヨーロッパ諸国に遅れをとっており、皇帝アレクサンドル2世は改革のため1861年に農奴解放令を布告した。

作中、およそ中ほどに立つ人物が布告を読み上げる役人である。

周囲の人々は熱心に聞き入るわけでもなく、また歓喜に包まれるといった風でもない。

背景には右側にクレムリン宮殿、中央に聖ワシリイ大聖堂が描かれているが、その姿は霞んでおり漠然とした不安といったものを感じさせる。

ミュシャはこの作品を書き上げる前年、1913年にロシアに取材旅行に出向いており、多数の写真やスケッチといったものがこの作品に生かされている。

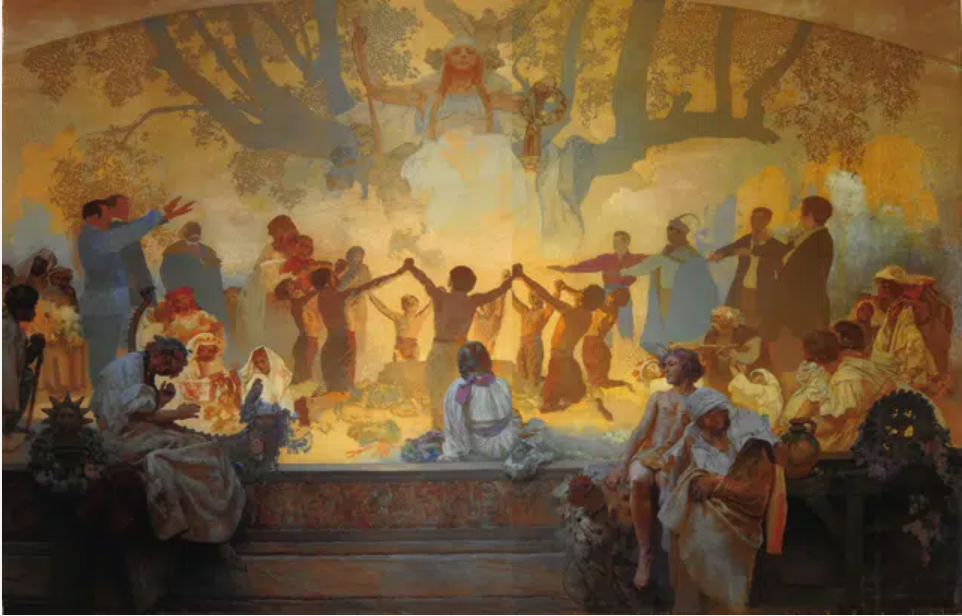

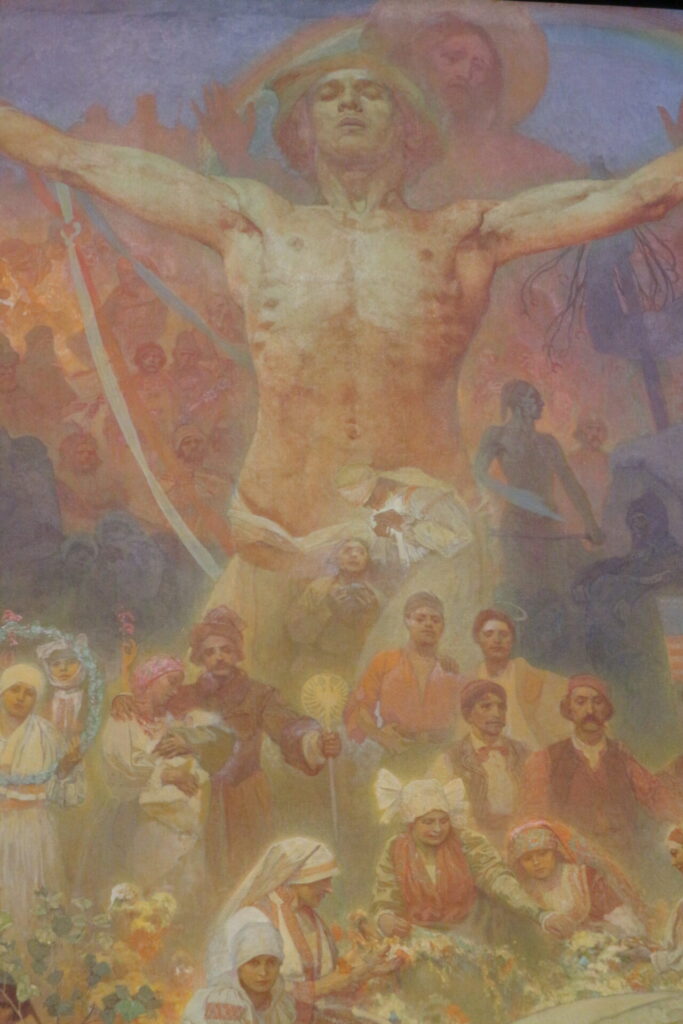

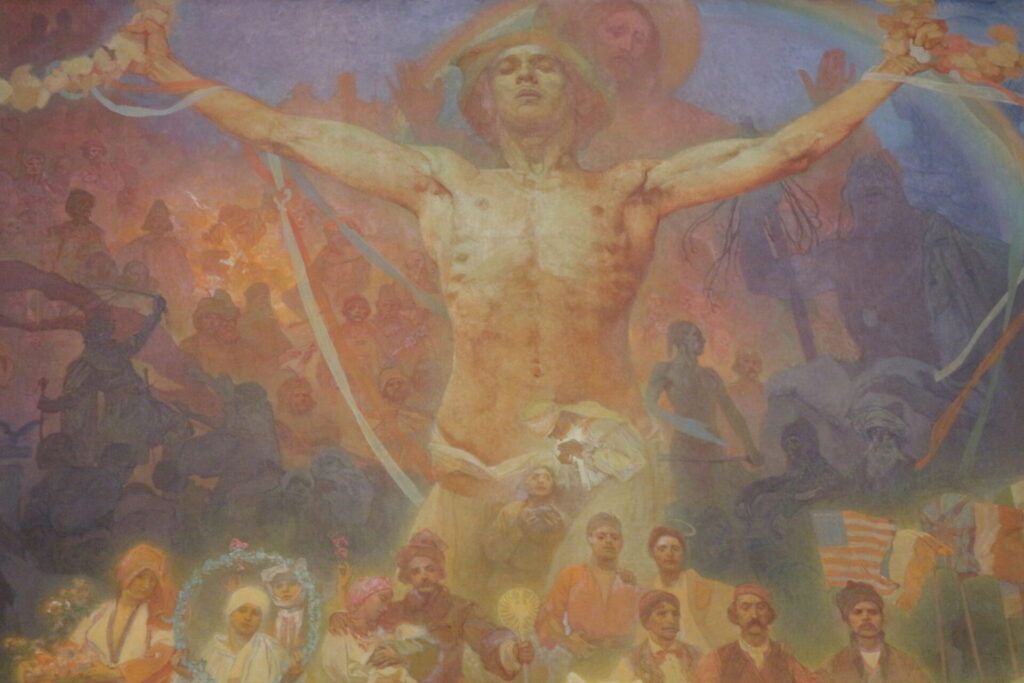

『スラヴ民族の賛歌』

— 人類のためのスラヴ民族

(1926年 テンペラ、油彩/カンヴァス 480×405cm)

スラヴ叙事詩最後の作品。ここまで描かれてきた歴史の集大成であり、スラヴ民族の独立を祝う作品である。

この作品ではテーマごとに特徴的な色彩が用いられている。

右下の青で描かれた部分は太古の神話に近い時代を表している。

上方の赤はフス戦争によって多くの血が流れた中世を表しており、その手前、暗い影として描かれているのはスラヴ民族を脅かす敵対勢力である。

中央の黄色は第一次世界大戦で祖国のために戦った男女で、オーストリア=ハンガリー帝国の終焉とスラヴ民族の新しい時代が始まることを象徴している。

中央に大きく描かれた青年像は、新しいチェコの自由と独立を表し、その背後にはキリストが描かれ、スラヴ民族の独立と繁栄を見守っている。

圧巻でした。

こんな歴史的大作を作成していたのに知らなかったとは…

これを見れて、本当に良かったです。

2024年現在、チェコ共和国南モラヴィア州のモラフスキー・クルムロフの城館に展示されているそうです。

いつか観に行けたら…

*** 広告 ***