今宮門前通りには「今宮大徳寺町地蔵尊」もありました。

朱塗りの見事な「楼門」です。

大正15年(1926年)に建立された登録有形文化財です。

こんな天気だからですかね…

びっくりするくらい人がいません。

楼門からは注意書きの通り落雪が凄いので、早足で通り抜けました。

写真にも雪が写り込んでいます(苦笑)

由緒書きです。

この地には平安建都以前より疫神を祀る社があったといわれています。

建都以降、平安京が都市として栄える一方で、人々は続く疫病や災厄に悩まされました。

これを鎮めるため神泉苑、御霊社、祇園社など各地で盛んに御霊会が営まれるようになり、今宮社の紫野御霊会もその一つだそうです。

一条天皇の御代正暦5年(994年)6月、今宮神社に祀る疫神を二基の神輿に齋いこめて船岡山に安置し、神慮を慰め奉って悪疫退散を祈りました。

これが紫野御霊会であり今宮祭の起源です。

そしてこの時、京中の老若男女は挙って神輿に供し船岡山へ登り、綾傘に風流を施し囃子に合わせて唄い踊り、病魔のよれる人形を難波江に流したとされるのが、のちの夜須礼(やすらい祭)です。

長保3年(1001年)ご霊夢によって、疫神を鎮め祀るため再び紫野の地に御霊会が修せられ、新たに設けられた神殿三宇ともども今宮社と名づけられました。

これをもって今宮神社の創祀としています。

江戸幕府第3代将軍徳川家光の側室となり、5代将軍綱吉の生母・桂昌院ゆかりの神社で、「玉の輿神社」とも呼ばれています。

「絵馬舎」です。

寛政12年(1800年)建立の登録有形文化財です。

かつて、神々は騎乗した姿で現れると考えられていた為、馬は神様の乗り物として神聖視されており、古くから人々は願い事をする際、神様への御玉串として馬を奉納していました。

後にこれが絵馬となり奉納する殿舎が建てられました。

大きな絵馬がたくさんあるようですが、雪が凄すぎて近付けなかったのが残念です。

「月読社」と「地主稲荷社」に通じる道ですが、雪の為に通行止めでした。

「月読社(宮)」と言えば伊勢、「地主稲荷社」と言えば京都…どちらも好きな神社だったので、行けなくて残念です。

「月読社」

明治43年(1910年)建立の登録有形文化財です。

石畳の坂のつきあたり高台の上に月読社があります。

伊勢神宮の別宮月読宮(つきよみのみや)の御祭神、月読尊(つきよみのみこと)を祀る。

「神社稲荷社」

天保13年(1842年)建立の登録有形文化財です。

石畳の坂を上った中腹の地主稲荷社には倉稲魂大神(うがのみたまのおおかみ)・猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を祀る。

両神は共に天孫降臨に関わる神として知られています。

当社地を守護する地主神として祀られています。

「拝殿」です。

元禄7年(1694年)に造営され、弘化3年(1846年)に改修された登録有形文化財です。

拝殿は幣殿正面に建ち、境内軸の中枢に位置する。

毎年5月1日に今宮祭に出御する神輿3基が倉から拝殿に上げられる「神輿出し」が行われます。

拝殿の上部に掲げている三十六歌仙は、平成17年に「西陣の日」事業協議会から奉納いただいたものです。

これら全ては西陣織で作られています。

拝殿の奥に本社がありました。

本社は明治29年(1896年)に焼失しましたが、明治35年(1902年)に再建された登録有形文化財です。

【御祭神】

東御座:事代主命(ことしろぬしのみこと)

中御座:大己貴命(おおなむちのみこと)

西御座:奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)

「織姫社」です。

御祭神、栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)は高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)の御子で皇祖天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)の御妃であり、天火明命(あめのほあかりのみこと)・邇々杵尊(ににぎのみこと)の御母にあたる。

別に天栲幡千幡姫命(あめのたくはたちはたひめのみこと)・萬幡豊秋津師比賣命(よろずはたとよあきつしひめのみこと)とも言う。

神名の「栲」は「たへ」と同じく、梶の木の皮の繊維で織った白色の布を指し、古の布の総称としても用いられます。

「幡」はここでは織物を意味し、命の機織の功を称えた美称として使われ「千千」は「縮」に通じて織地の精巧さを言ったものと考えられます。

命は織物の巧みさ美しさを賞でられる神として技芸上達を願う人々の崇敬が篤く、七夕伝説の織女に機織をお教えになられたとも言われ、織物の祖神とされています。

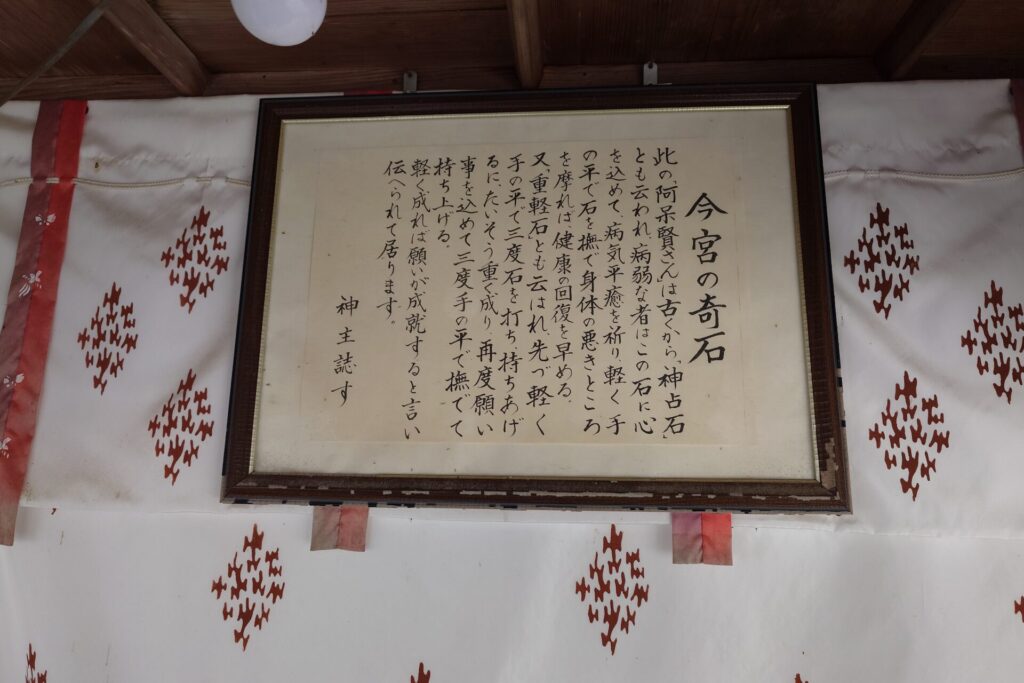

「今宮の奇石 阿呆賢(あほかしさん)」です。

「八社」です。

元禄7年(1694年)頃建立の登録有形文化財です。

境内西側に、一棟に大国社・蛭子社・八幡社・熱田社・住吉社・香取社・鏡作社・諏訪社の八社を祀った細長い社があります。

元禄再興期に末社を合祀して建立されたとされ、境内再編の歴史を伝えています。

「大将軍社」です。

元禄8年(1695年)頃建立の登録有形文化財です。

大将軍八神社ともいい、素盞嗚尊と同一神ともされる牛頭天王(ごずてんのう)と八大王子(八神・素盞鳴尊の五男三女)を祀る。

昔、平安京の四方に大将軍社を建て祀り、都の鎮護としたが、その一つ大徳寺門前に祀られた社を当社境内に遷し祀りました。

「日吉社」です。

江戸後期頃に建立の登録有形文化財です。

近江の日吉大社(ひえたいしゃ)の御祭神、大山咋神(おおやまくいのかみ)・大物主神(おおものぬしのかみ)をお祀りしており、当社産土の地「上野村」に祀られていた上ノ御前、下ノ御前の両社を明治初年に合祀しました。

赤い鳥居の中の正面に「紫野稲荷社」と奥に「織田稲荷社」がありました。

足元が悪すぎて、中に入るのは諦めました。

後ろに「若宮社」があったようなのですが全く気付かず…無念です。

「手水舎 お玉の井」です。

本来、お参りする前に清めなければならないのですが、雪が降っていて手も濡れてかじかんでいたので、すっかり失念してしまいました。

すみません。

最後に気付くなんて…

東門が工事中だったので、楼門から外に出ました。

東門の方に「宗像社」や「神馬舎」があったようなので、お参り出来ませんでした…

今回はお参り出来なかったお社もあったので、また来たいと思います。

*** 広告 ***